| РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Литературные проекты | |

| Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ) | |

|

|

Литературные анонсы

Опросы

| 0% | нет не работает |

| 100% | работает, но плохо |

| 0% | хорошо работает |

| 0% | затрудняюсь ответит, не голосовал |

|

Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск цветных бриллиантов по базе биржи. |

От Михалина до Иерусалима

Роман-хроника

Вместо вступления

Исход евреев из бывшего Советского Союза в 1990-м году 20 века напоминает в чём-то бурную реку, которая долгие годы была закрыта бетонной многотонной плотиной. Но река эта, в отличие от других рек, не довольствовалась своим заточением, а всё время мечтала о свободе...

Репатриация евреев из бывшего Советского Союза в конце 90-х годов 20 века в чём-то сродни прорыву плотины – в данном контексте своду государственных законов, которые не разрешали древнему народу вернуться на свою историческую родину.

А может, никакой исторической родины и в мыслях не было? Может, всё дело совсем в другом и огромную массу людей подвигло на великое переселение нечто иное? Но что? Почему уравновешенные белорусские, русские и украинские евреи, горячие их соплеменники из Средней Азии, Казахстана, Кавказа – из всех регионов бывших советских республик, будто сговорившись, в одно мгновение оставили свои дома, близких друзей, любимую и, как правило, хорошо оплачиваемую работу? Оставив могилы своих предков, помчались в неведомый край песков и зноя, туда, где мирное сосуществование со своими соседями столь призрачно, что порой кажется вовсе не достижимым...

Что это было? Наваждение, коллективный психоз или исторический момент, который ещё предстоит оценить историкам, философам - как сегодняшних, так и будущих поколений.

Этому советскому исходу - назовём его так по названию бывшей советской империи, ещё предстоит такая же оценка, как и библейскому исходу евреев из Египта. Его мы вспоминаем от одного пасхального застолья до другого, передаем память о нем из века в век, из поколения в поколение.

Тогда евреи бежали из Египта от фараона.

Ну, а мы от кого? Да от такого же фараона, только имя его было – советская власть.

Как из маленьких речушек берет свое начало большая река, так из маленьких семей начиналась наша миллионная Алия...

Я хочу рассказать историю своей семьи, одну из многих, из которых и сложилась та самая Большая Алия 90-х годов.

Почему я назвал свою книгу «От Михалина до Иерусалима»?

Был и есть в Белоруссии такой небольшой посёлок, чем-то незримо отличный от своих соседних поселений, этакий местный прототип маленькой еврейской Одессы.

До войны здесь был крупный еврейский колхоз, который дал стране еврейских полковников, матросов и сержантов.

После войны молодая еврейская поросль ринулась в большие города. На этот раз маленький посёлок подарил стране еврейских генералов, ученых, инженеров, врачей, журналистов, учителей. Впоследствии, многие переехали в большие города, а оттуда – в Израиль, Германию, Америку и по всему миру.

И… опустел Михалин, утратил свою самобытность, перестал отличаться от своих соседей.

Но именно здесь для нашей семьи начался долгий путь восхождения в Иерусалим, словно протянулась незримая нить между Михалином и Иерусалимом. Мой долг рассказать об этом в память о тех, кто не дошел...

Глава первая. Еврейский солдат царской армии

Корни отцовской линии начинаются с деда Залмана – сироты, солдата царской армии...

Усатый фельдфебель ещё раз осмотрел своих солдат, усталых, изможденных. Да и как могло быть иначе - уже столько месяцев провели в окопах. Германец с высоты стреляет и стреляет, а им что остаётся делать? Только затаиться и ждать приказа.

И вот наконец он поступил – готовиться к ночной атаке на высоту, видимо, по всему фронту начинается наступление, неспроста прибыло пополнение боеприпасами и молодняком.

Но как надеяться на молодых солдат? Пушечное мясо. Бывший воронежский крестьянин фельдфебель Сашка Королев нутром понимал, что его главная боевая сила – старослужащие, которые знали и как в бой пойти, и как правильно укрыться во время артобстрелов.

Спустился в нижний ряд землянок. Солдаты возились с оружием – чистили, проверяли. С доброй улыбкой оглядел своих солдат бывалый фельдфебель. Сколько уже боёв вместе выдержали, сколько потерь пережили. Казалось бы, все равны, все в одной землянке, все под Б-гом ходят. Так, да не так – порой находились те, кто начинал подтрунивать над иноверцами «ты же нехристь!», или проведут салом во время сна по губам. Вроде шутят, но во время боя такому "шутнику" может не поздоровиться, ведь этот самый "нехристь" возьмет, да и отомстит обидчику, благо вокруг стрельба, никто и не заметит.

Фельдфебель всегда стоял на стороне православных, но старался не обижать и других. Если и покрикивал на них, то только для видимости, при этом глаза его светились лукавой улыбкой.

- Командыр, крычы – нэ крычы, мы знаем – мы твои дэти. Что нэ скажэшь – всё сдэлаем! - горячился в ответ Ахмед, низкорослый, узкоглазый татарин.

Рядом с ним – его самый лучший друг еврей Залман Златкин.

Вроде совсем разные, но как-то потянулись друг к другу, подружились, может быть, от того, что оба чувствовали себя одинокими. Кроме них не было здесь, среди солдат, ни татар, ни евреев. А как на войне выжить без надёжного друга?

Залман прижался к земляному брустверу, в руках – трёхлинейка, за плечами – маленький вещмешок. Вокруг бегают солдаты, офицеры раздают какие-то распоряжения, а у Залмана глаза сами собой слипаются. Спать хочется страшно, но нужно держаться, в любой момент может начаться атака.

- А если останусь здесь навсегда под Варшавой? – мелькнула шальная мысль.

- Святое дело, ребята, отдать жизнь за Царя-батюшку, - напутствует солдат полковой священник.

- Царь-то он царь, но батюшка ли? – борясь со сном, думает еврейский солдат русской армии.

В три года остался круглым сиротой, отца и мать во время погромов убили местные бандиты. Долго мыкался по дальним родственникам, но у этой еврейской бедноты в маленьких местечках хватало своих ртов. Уже тогда, в далёком детстве, Залман твердо усвоил – нужно быть незаметным, ничем не выделяться и ни о чем не просить. К столу подсаживался последним, одежку донашивал ту, которая уже никому не была нужна. Только подрос немного – пошел в батраки, работал у зажиточных хозяев за кусок хлеба.

А как исполнилось 18 лет – забрили в царскую армию.

- Да какой же ты батюшка, если я всю жизнь в холоде, в голоде, а теперь за тебя жизнь должен отдавать? – окончательно засыпая, продолжает сомневаться Залман.

И снится ему, что по его местечку, на золотой колеснице, едет Царь Всея Руси и ищет его, Залмана, чтобы попросить у него прощения. Мол, не знал, что ты сиротой остался, не держи зла, не подведи меня, не пощади живота своего ради твоего государя. Колесница всё ближе и ближе, Царь говорит всё громче и громче, а голос совсем как у фельдфебеля...

- В атаку! – взлетает команда.

Сна, как не бывало, Залман уже на ногах, перепрыгивает через бруствер и в атаку...

Рядом – тяжёлое дыхание солдат, крики, ругань. Впереди – цепи укреплений, колючая проволока, блиндажи. А на самой высоте – пушки, которые без перерыва извергают огненный смерч. Обратной дороги нет – пристрелят идущие сзади казаки.

- Ааааааа! – кричит Залман то ли от ярости, то ли от жалости к себе, и бежит, бежит вперед навстречу смерти, а может быть, от жизни, которая хуже смерти...

Колючая проволока разрезана, на ней повисли солдаты. У одного из них вывались наружу все внутренности.

- Братцы, пристрелите, не дайте мучиться – кричит несчастный. Кто-то из бегущих солдат стреляет в него в упор.

В образовавшуюся щель устремилась людская лавина в серых шинелях. Залман понимает, что сейчас он уже не может остановиться.

Спрыгнул в траншею. Впереди показался германец в остроухом шлеме возле пулемёта. Странно, его лицо как будто знакомо, будто Мойше из родного местечка. Но почему этот "Мойше" наставил на него пулемёт и не стреляет, почему?

Воспользовавшись замешательством немецкого солдата, Залман с размаху всаживает стальной штык в его грудь... А рядом – ещё один германец, второй, третий…

Каким-то боковым зрением Залман замечает, что здоровенный немец повалил на землю Ахмета и занес над ним штык. Он мгновенно вскинул винтовку, выстрелил, спас друга от неминуемой смерти и снова вперед, к очередной траншее...

Ночная атака завершилась победой, высота была взята.

- А ты молодец, Залман! Даже не знал, что так умело орудуешь штыком. – улыбается его друг Ахмет.

- А чем я мог орудовать, пером? Так я его в жизни в руках не держал. С детства орудовал лопатой, вилами. Какая разница между вилами и штыком? Почти никакой.

- Для тебя нет разницы, а для меня есть. Ещё секунда – не было бы больше меня. Теперь мы братья навеки, - татарин не скрывал слез, обнимая своего еврейского спасителя.

Погибших подобрали, похоронили в общей могиле. Раненых отправили в лазарет. Ну, а счастливчиков – домой, в отпуск, на переоформление в новые части. Впереди далеко светятся золотые купола Варшавы.

- Красота-то какая! Берёзовая роща, голубые облака и… непривычная тишина. Хлопцы, я даже не знал, что здесь такой рай! – улыбается один из них.

Слушая друзей, Залман только мечтает. Среднего роста, круглолицый, со смеющимися глазами, которые излучают доброту и радушие, он собирает свои пожитки. Как отличившегося в бою солдата, его отправляют домой, в отпуск.

Залман задумался - но куда домой, к кому? Как к кому? Есть родные братья, есть двоюродные, есть родное местечко на стыке России с Белоруссией.

Глава вторая. Эшелон идет на Восток

- Давай, служивый, давай к нам, мы потеснимся. Кому-кому, а тебе найдётся место в теплушке, - теснятся люди в поезде.

Из Москвы состав пошёл в восточном направлении. Здесь повезло тоже – попутчики славные оказались.

- С германского фронта? Ну, как там дела? Говорят, что скоро войне конец. Что скажешь, солдат? – интересуются у него мужики в вагоне.

- Что я вам скажу, нечего мне сказать. Домой бы скорее доехать, в своё местечко.

- Так ты еврей?

- Еврей. И отец еврей, и дед, все мы евреи.

- Расселся здесь – «евреи, евреи» – шипит губастый мужичок.

- Ша! – встаёт над ними фабричник. – Как Россию защищать – так все, и русские, и евреи. Ему нашлось место на фронте, а здесь он лишний? А ты где был? – вовсе разошёлся рабочий.

Залман удивился. Чтобы когда-либо русский защищал его от русского, мужик от мужика? Нет, что-то изменилось в России, пока он в окопах мёрз. Не та Россия, не та.

На вокзалах – тьма народу, в бушлатах, в шинелях. Все выступают, все что-то предлагают, спорят.

- А ты за кого, солдат? За большевиков или за Керенского?

Залман ничего не понимал в этих спорах, он никогда не любил политику. Может, потому, что был всегда далек от неё.

Он любил взять в руки косу и выйти на луг. Вокруг – кузнечики пощёлкивают, роса серебрится, а трава шёлковая, сочная, рядами укладывается и укладывается. Любил подойти к берегу реки и с размаху броситься в её бурное течение. Лежать на берегу и смотреть за облаками, а потом выбрать одно из них и следить, как оно плывёт, плывёт ... Любил лесные прогулки, всё то вечное, незыблемое, что от души, без фальши.

А здесь сплошная политика, непонятная пока.

Меньшевики – все сплошь барчуки, и даже брезгуют ему, солдату, руку подать. А если все-таки поздороваются, то потом незаметно ту руку и вытрут. Большевики? А что они обещают? Землю – крестьянам? Лозунг хороший. Но кто отдаст свою землю просто так, без крови, без насилия?

А Залман против кровопролития, хватит, навидался убитых боевых товарищей. А сколько сам пролил чужой крови за годы войны! Вот и тот убитый им немец все стоит перед глазами – может, такой же, как и он, еврей, посланный воевать за чужие интересы?

- Нет-нет, и большевики, и меньшевики – не для меня – думает Залман. – Моя политика – моё местечко. Куда оно, туда и я.

Глава третья. Из окопа под хупу

И вот оно родное еврейское местечко! Те же дома, скошенные, та же веселая орава детворы. Бегут впереди Залмана, мальчуганы утопая босыми ногами в придорожной пыли.

- Залман! Залман! Залман! – галдят они, окружив его со всех сторон. Узнали-таки! Старшие выходят навстречу, здороваются, улыбаются. Ещё бы – свой, местечковый еврей прошёл всю германскую войну, вернулся домой живым и здоровым.

День-два покрасовался в фуражечке набекрень Залман, и снова в работники. Но что-то изменилось в душе Залмана – то ли война, то ли тот большой мир за местечком, в котором он побывал и снова в него вернулся, не давали ему жить как прежде. Он понимал, что ничего не может сделать – и здесь ему трудно, и ехать некуда…

Когда огрубевшие от работы руки просили отдыха, он вечером шёл к друзьям. Наум Шифрин, один из них, Залман заходил к нему сначала просто так, а потом заметил, что тянет его в этот дом.

Спокойная, светловолосая Сара, её милая улыбка всё больше и больше стали его притягивать.

- Залман, иди сюда. Ты что это так зачастил к Шифриным?

- А тебе какое дело? – резко ответил на вопрос местного кузнеца и силача Льва Синичкина.

Двухметровый силач посмотрел на него сверху.

- Не посмотрю, что ты солдат!

- А я не из пугливых. Хожу и хожу, тебе отчёт не даю. Но если спросишь по-хорошему, отвечу – Сара мне мила!

Улыбнулся Лев, протянул здоровенную лапищу:

- А мне – Стэра. Две сестры-близняшки. Вот поженимся – и мы как братья будем, верно?

- Верно.

Кто-кто, а Залман всегда тянулся к родне, к хорошим людям, ведь за свои короткие 20 с небольшим лет уже всё успел испытать: и сиротство, и голод, и холод, и одиночество, и войну, и смерть. А теперь пришло время любви.

А время шло... Закончилась первая мировая, отгрохотала гражданская война. Люди как-то стали отвыкать от ее ужасов, от погромов - больших и малых, которые волнами прокатывались по местечку.

Белые входят - ищут коммунистов, а кто первым ринулся в новую власть? Конечно, евреи, понадеялись на лучшую долю. Теперь их семьи на себе испытали, как быть не только евреем, но еще и комиссаром!

Красные вваливаются – начинается поиск зажиточных селян. Бандиты самых разных мастей, но лютуют одинаково - грабят, насилуют, вырезают всех подряд...

И вдруг... затишье!

А девчата в местечке - словно яблоки наливные, томятся в ожидании любви, будто сама природа определила им быть житницами, продолжательницами рода...

- Лева! Я женюсь, - признается Залман другу Льву Синичкину, - мы с Сарой приглашаем тебя к нам на свадьбу.

- Что же, давно пора! Да и мы со Стэрой, тоже собираемся сыграть свадьбу.

- А давайте вместе в один день и отпразднуем, - загорелся Залман.

Давно не было в местечке такого веселья! Под хупой по очереди две сестры, обе из семейства Шифриных, одна из которых стала Златкиной, а вторая - Синичкиной.

Две сестры - две родовые линии.

Потянуло речной прохладой. Соловьиные трели раздавались до самого утра, словно слагали гимн любви счастливым новобрачным.

Что давало евреям возможность выжить, несмотря на войны и страдания? Песни сквозь слезы, танцы со стиснутыми зубами, да любовь. Только так и могли преодолеть и горечь потерь, и бесконечные скитания, и обреченность на вечные поиски пусть и маленького, но своего, еврейского счастья.

Глава четвертая. Еврейский колхоз в Крыму

Жили трудно, много работали, но уже пошли детишки... Поехали за призрачной птицей счастья в Крым, там создавался еврейский колхоз. И побежали годы...

- Ну что ты скажешь, Залман? – подошёл к нему новый знакомый, еврей из Гомельщины.

- Что я могу сказать? Мы, евреи, как цыгане, – всё время в дороге. Мой дед, мой прадед всё искали для себя лучшей доли. Потеряли мы свой дом в Иерусалиме тысячу лет тому назад, и пока его не найдём – и мы, и наши дети, и внуки будем в дороге, - ответил Залман.

При этих словах Сара встрепенулась, взглянула на мужа тревожно.

- Ты ли это, Залман? Никогда я от тебя не слышала ничего подобного.

- Да я и сам об этом подумал впервые. Посуди сама – родился, батрачил на хозяев – русских, евреев, белорусов. Женился – снова батрачу, только теперь уже вместе со мной на хозяев работает мой первенец – Давид. Ещё читать не научился, в школу не пошел, а уже ходит за коровами подпаском. Бегает и кричит: «Чёрная-чёрная-чёрная, белая-белая-белая, рыжая-рыжая-рыжая!», чтобы не растерять коров. Мы, евреи, приехали сюда в Крым из всех мест, создали свой еврейский колхоз" Икар". Казалось бы, мечта достигнута, но что-то не то. Не то, я это чувствую.

- Тише, тише, Залман! – замахала руками Сара. – Теперь я понимаю, откуда эти разговоры. Вот куда ты вечерами шастаешь – к этим палестинским евреям.

- Да, к ним. Какие они молодцы! Поверили в наше братство, примчались из далёкой Палестины, чтобы помочь нам построить социализм. Но чем больше здесь, тем больше вспоминают свою Палестину, она ведь для всех евреев родная земля, там ведь Иерусалим, который нельзя забыть.

- Всё, Залман, всё! – закрыла занавеску Сара. – Б-гу было угодно, чтобы мы были здесь – мы здесь. Барух а-Шем, есть свой дом, дети растут – что ещё надо? Скажи мазал тов и не пеняй на Б-га, не пеняй на людей.

Через двадцать лет Сару с детьми расстреляют и сбросят в котлован, а Стэра, каким- то чудом вытащив детей из горящего Мстиславля, потеряет рассудок, еще лет 20 лет после войны будет неподвижно сидеть, закрыв руками голову, словно оставшись там, на войне, со своей сестрой- близняшкой Сарой...

Рассвет вставал над еврейским колхозом, над всей крымской землёй. Обновлённая, возрождённая еврейскими переселенцами, эта земля, которая до этого совсем не использовалась, зазеленела, заплодоносила, своими арбузами, дынями.

Сара просто молодец, молодая, быстрая, справляется в колхозном коровнике, всё успевает – и по дому, и за детьми.

Залман – на лошадях, к ним он привязан с детства. Поправляет коню упряжь, надевает хомут, так чтобы он его не сдавливал. Похлопал по холке – вперед, нужно распахать новый участок.

- Нн-но, родимый, пошёл! – за плугом отваливается пласт за пластом чёрная земля.

Залман легко ступает по борозде, представляя, как он распахивает землю не в крымской степи, а в далекой, неведомой Палестине.

С чего бы он стал думать про неё? Видать, вчерашний палестинский еврей, родом из Германии, таки поселил в его душе тревогу. Он тоже, как Залман, прошёл первую империалистическую войну, только на стороне германцев.

- Я даже не мог подумать, что на стороне немцев в войну были евреи.

- А я не мог подумать, что среди русских солдат тоже воевали евреи, - ответил Залману Рувен.

- Теперь я понимаю, почему тот немецкий солдат, прежде чем в меня выстрелить из пулемёта, что-то прокричал мне на идиш. Он узнал во мне еврея. Он был так похож на Моше из местечка, он был так похож… - сжимает в отчаянии голову Залман.

- Считай, что убил тогда родного человека, своего еврея.

- О, Б-же, а что я мог сделать?!

Да, сколько же евреев полегло – русских от германских, а германских от русских. Сколько еще можно сражаться по разные стороны?

- Я верю, что придёт то время, когда мы, все евреи, будем в одной армии. Эта армия будет на земле Палестины, - горячо уверяет Рувен.

Назавтра Залман снова направился в лагерь палестинских евреев. Глазами поискал знакомого – нет и нет. Осторожно спросил про худощавого еврея с чёрной бородой.

- Нет, не знаем, - ответил ему один.

А второй глазами дал ему знать, что тот уже далеко, что лучше его не искать, а что успел узнать – держи при себе.

Жара находила везде. Отсутствие питьевой воды (её привозили только в бочках) усложняла жизнь еврейских переселенцев. Но всё равно настроение было радостное, ведь жили надеждой на новую, более лучшую жизнь.

- Сядь, Залман, сядь, успокойся. Всё в руках Б-га, - видя встревоженное лицо мужа, опять всполошилась Сара.

Подойдя, тихо сказала:

- Всё грезишь о Палестине? А я слышала, что начались аресты палестинских евреев, что все они – враги народа.

- Да враки это всё! Может, они и враги, но только себе, если приехали в Россию. А теперь я тебе скажу, Сара, своё решение – мы возвращаемся в Белоруссию. Не хочу больше здесь оставаться.

Сара опустилась на табуретку. Окно заполняло жарой, крымской жарой. Всё, что раньше было таким родным – и бахчи, и поля, и коровники, и дома, и соседи – стало вдруг чужим, ненужным.

Сара знала Залмана – на вид мягкий человек, он был решительный в своих действиях. Если уж что-то говорил – то только один раз.

Она вздохнула, развязала белую косынку, и сразу локоны рассыпались по плечам золотым дождем.

Залман будто впервые увидел ее.

- Да, моя Сареле, красавица! – он смотрел на исхудавшую от работы жену, на её поникшие плечи, на её редкую седину, а видел ту, прежнюю Сару.

- Ты же носишь имя праматери Сары, всё же идёт оттуда, из Палестины, из страны евреев. Вот кто моя Сареле! – опустился перед ней на колени, взял в свою руку её мозолистую ладонь – вся ладонь в мозолях! Сколько вёдер воды ты перетаскиваешь, чтобы напоить всех коров, сколько? – посмотрел в её глаза.

- Залман, о чём это ты? Ты разве не знаешь, что как только встаю, так бегу в коровник. Из коровника – домой, из дома – опять в коровник. Вот пришла отдохнуть, а ты даже это не даёшь.

Вздохнул Залман.

- Сареле, Сареле! Трудно нам. Вот, письмо получил из Белоруссии. Пишут, что недалеко от моего родного села, там, где родился наш Давид, создаётся еврейский колхоз. Понимаешь – еврейский!

- А здесь какой?

- Здесь? Здесь – что-то не то, что-то мне тревожно. А там – мы свои, там мы родились, может, больше поможет нам родная земля. Там все мои – зовут, ждут.

- Снова в дорогу?

- В дорогу, Сареле, в дорогу! Евреев много, а колхоз в Михалине будет только один. Надо спешить!

В 1937 году семья Златкиных навсегда распрощалась с крымской землей. Впереди была Белоруссия и новая жизнь, новые надежды и мечты – если бы они тогда могли знать, что их ждет в родных краях, какая горькая судьба им уготована! Но пока – все живы, колеса стучат, а в сердцах надежда, которая никогда не покидает ни одного еврея.

Глава пятая. Недоброе село Доброе

Жизнь материнской ветви развивалась по тому же сценарию: работа, тяготы, погромы...

Жизнь материнской ветви развивалась по тому же сценарию: работа, тяготы, погромы...

Тишина. Только скрипят от мороза деревья. Снежные шапки укрыли поля, дороги, дома. Лишь мельница, которая стоит на пригорке, выделяется на фоне спрятанного под снегом села Доброе.

Только начало светать, а старый мельник Гедалий уже на ногах, поторапливает своих помощников - сыновей Давида, Аброма и Арона. Семья немалая – только у старшего, Давида, пятеро детей, и всех кормит эта сельская мельница. Правда, женщины все сами делают по хозяйству. Соня – пышнотелая светловолосая красавица, даром, что бывшая горожанка, все у нее ладится. Увез ее из соседнего Черикова в село Доброе Давид, и вскоре она уже не уступала в работе местным. Халу испечет – нет вкусней, белье постирает – белизной сияют простыни и наволочки. Если готовит, то пальчики оближешь! Если сядет за швейную машинку, то строчит и шьет, как заправская швея.

Ну, а если сверкнет своими лучистыми глазами, поведет плечами и, набросив шаль, выйдет на круг, то никто не может сравниться с ней в танце – ни свои, еврейки, ни белоруски.

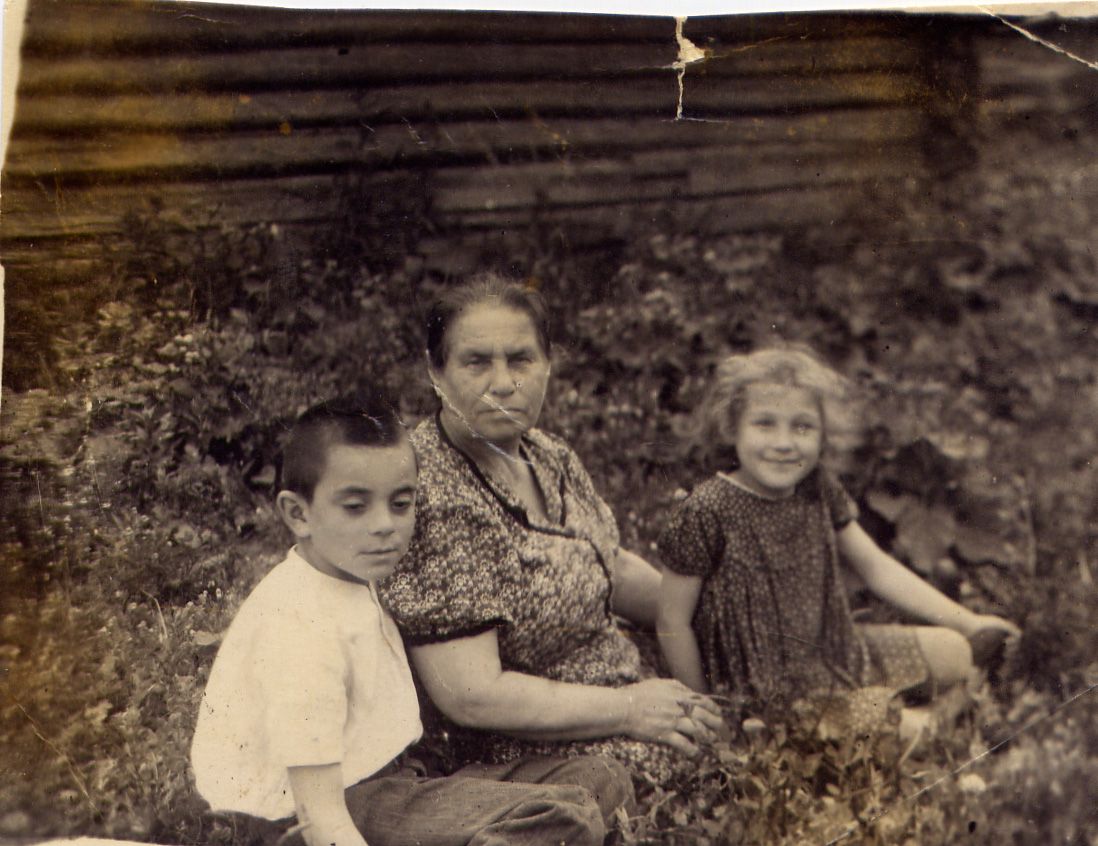

Вот какой была моя бабушка, мама моей матери.

Я ее хорошо помню. По-русски говорила с мягким идишским акцентом, а глаза всегда лучились каким-то особым лукавством. Статная, красивая, она и в возрасте под 70 т ловила восхищенные взгляды старых ловеласов. В ее маленькой комнате все сияло чистотой, а подушки были огромные, с белоснежными накрахмаленными наволочками.

- Софья Евсеевна, Софья Евсеевна, ваш внук какой-то взлохмаченный, – стучит в дверь соседка.

- Ну, что стряслось? – гладит она меня по голове.

Рука теплая, мягкая, родная. Глаза излучают любовь. И ничего, что я внук приезжий, из соседнего города – любит она меня не меньше, чем внуков местных, живущих рядом.

- Сегодня я первый день сел на велосипед и сразу же поехал, решил промчаться на высокой скорости по шоссе, но под колесо бросился котенок. Вот я и свернул в сторону, – рассказываю ей причину своего падения. Сейчас меня больше волнует, как вернуть искореженный после падения велосипед, чем ободранные локти и коленки.

- Давай-ка лучше обработаем твои раны, - говорит бабушка, смазывая их чем-то, и лишь от одного ее прикосновения боль утихает.

Бабушка Соня, бабушка Соня… Рано похоронила мужа, потеряла на фронте сына Хаима-Ефима. После войны, до 1966 года, только и жила на маленькую пенсию, которую получала за него.

- Закрою глаза и вижу свою бабушку. Она не идет, а будто плывет по брусчатке древнего Мстиславля. Вижу, как уважительно с ней здороваются встречные. А бабушка только улыбается и мне, и им… Но это еще будет через многие десятилетия.

Вечером, как обычно, Соня, покормив семью и справившись по хозяйству, наконец-то прилегла. Рядом – пять черненьких головок Абраши, Цили, Хаима, Малки и Рейзеле. За окном крепчает мороз, завывает ветер. Где-то рядом залаяла собака и тут же, жалобно взвизгнув, замолчала.

- Не случилось ли чего? – в тревоге присела на кровати Соня.

Рядом вскочил Давид, прислушался, и в эту же минуту постучали в дверь, потом – в окно, потом – опять в дверь.

- Давид, Соня, откройте, откройте! Отца убили! – влетел в дом запорошенный снегом, с окровавленным лицом, младший брат Арон.

Взрослые и дети с криком выбежали на улицу. Прямо через дорогу – дом деда и бабушки. Дом мельника был самым заметным в селе – большой, светлый, он всегда вызывал зависть у сельчан. В те тревожные двадцатые годы уже только то, что ты еврей, да еще зажиточный, могло послужить поводом для безнаказанного разбоя. Тяжело ли кого подговорить, особенно когда люди доведены до крайности. Старая власть сменилась новой, которая пришла в эту глухомань, но будто ее не было – поощряла разбой, разгром зажиточных хозяев, к которым как раз и относился мельник. Поэтому бандиты, которые орудовали здесь, чувствовали себя безнаказанными.

Утопая по колено в сугробах, дети мигом перебежали дорогу. Дверь широко раскрыта, оконная рама выбита, на полу – осколки стекла, а прямо в центре – окровавленный дед.

-Это была страшная ночь, - вспоминает моя мать, и глаза ее наполняются ужасом, будто она вновь переносится в те далекие дни.

В его дом вначале пытались ворваться ночью, сотрясая дверь мощными ударами.

- Приехали молоть зерно. Открывай мельницу! – голоса за дверью были чужими, грубыми и властными.

К старому мельнику частенько приезжали из соседних сел. Он никому и никогда не отказывал, иной раз даже далеко за полночь вскакивал со своей лежанки, спешил на помощь сельчанам. Но на этот раз, будто почувствовав что-то неладное, не спешил открывать задвижку. И в эту же минуту, кто-то стал ломать дверь. Грохот ударов не прекращался. Старый Гедалий вместе с женой подтянул к дверям стол и маленький шкаф, чтобы хоть как-то заблокировать дверь. Вдруг перед окнами мелькнула чья-то черная тень. С треском упала на пол выбитая оконная рама. Через оконный проем в дом ворвался верзила в самодельном полушубке и с налета выстрелил в мельника. Его жена Хена за минуту до того успела спрятаться. Младшего сына сильно ударили по голове, мертвым узлом привязали к стулу.

- Сидеть, не двигаться, иначе останешься здесь на всю жизнь! – приказали ему люди в масках и скрылись во тьме.

Почувствовав, что бандиты ушли, бабушка с трудом развязала узлы на веревке, освободила сына, который позвал на помощь Давида и его семью.

За окном продолжал завывать ветер, круша все на своем пути. Метель дико кружила и кружила, заметая дорогу, навевая сугробы за сугробами. Природа будто хотела задержать бандитов, наказать их за убийство старого еврея Гедалия Хенкина.

- Не могу даже сейчас об этом вспоминать спокойно. Сколько лет прошло – вся жизнь. Но и сейчас все вижу, будто наяву, – говорит мать.

Убийц, конечно, не нашли. Думаю, что их никто по-настоящему и не искал.

Сколько ей было тогда лет? Около десяти, а другим, младшим – еще поменьше. Получить такую психологическую травму в детстве, это на всю жизнь… Увидеть убитым родного человека. Как с этим можно было жить дальше?

Но сколько еще психологических травм, сколько трудностей, грусти ждали мою мать на пути!

На второй день вся семья покинула родной дом, унося в сердце на всю жизнь недобрую память о селе Доброе.

Глава шестая. Если увижу тебя, Иерусалим...

Годы, как птицы, пролетают мимо...

Дорога, петляя, привела Залмана в Михалин, который на первый взгляд кажется обычным селом. Но нет - и не село, и не обычное. Во-первых, под боком у города, а это уже многое значит. Здешние евреи – не какие-нибудь селяне из глухих деревень.

Какой-никакой, а все-таки город, да еще железная дорога. День-два – и вот уже Могилёв, Минск, Москва. Правда, это всё больше в теории для молодых, горячих голов. А скажите, куда прикажете ехать Залману? Ну, вот и все, приехали!

Пересекли всю Россию и Белоруссию, хоть из теплушек, но всё же увидели, как велика страна, и не везде есть дворцы – а больше избушки. Всюду люди копошатся - на лугах, в полях, на дорогах.

Тоже и в Михалине. Всем новым колхозникам выдали лес на постройку домов. Построил дом в центре Михалина и Залман, а затем и его родной брат Айзик, который тоже привёз сюда свою семью. Крестьянское дело – дело привычное их мозолистым рукам.

За Михалином колхозники возвели новое здание фермы, закупили коров, вот и Сара опять при деле. Ну, а Залман снова на общих работах. За что ни возьмётся, всё может: и пахать, и сеять, и косить.

- Учись, учись у Залмана! – говорят молодые. – У нас таких, как Залман, больше нет. Кто прошёл германскую? Залман. Кто у нас осваивал Крым? Залман. Кто привёз молодых помощников? Залман. У кого жена самая лучшая доярка? Тоже у Залмана – шутят колхозники.

Еврейские семьи многодетные. Казалось, только вчера малышня малышней, а вот уже и Давид подрос, и старшая сестра Злата расцвела, Муня взрослеет не по годам. Всего несколько лет прошло, и вот уже бежит, размахивая ручонками, Ханэле – самая младшая, любимица всей семьи.

- Это уже коренная михалинка, - улыбается Залман. – Здесь родилась, в еврейском колхозе «Энергия».

В редкие минуты он любит помечтать, всегда хочется о лучшем, но только где оно? Далеко-далеко... И понимает Залман, что это неведомое, лучшее постепенно уходит, растворяется… Дети, что их ждёт?

Газеты кричат о мире с германцами, но с ними Залман уже встречался в боях, в жестоких боях. Газом травили, взрывали всё вокруг, и всё под песенки, под музыку…

- Нет-нет, мир с немцами – как мир волка с овцами. Пока волки сыты – овцы целы. А как проголодаются – проглотят, проглотят, – говорит Залман своему брату Айзику.

Часто собираются они семьями, вот и на этот пасхальный вечер пришёл Айзик со всеми своими домочадцами. Сара расстелила белую скатерть, на столе – маца. Как всегда, проводит седер Залман.

На голове мужчин – белые кипы, на столе – молитвенники "сидуры". Залман нараспев читает про евреев, про их исход из Египта, и будто видит себя в этом рабстве, словно читает про свою жизнь.

А он кто? Раб, всю жизнь раб. Чем жили рабы? Да тем же, что и он – все детство объедками с чужого стола. Что делали рабы? Работали до изнеможения, как и он, Залман, за кусок хлеба. Воевал, потом снова работал, работал, работал - и так всю жизнь. А где она, другая жизнь?

«Бэ шана а-баа бэ Иерушалайм» – поют дети. На следующий год – в Иерусалиме – мечтают все.

Видит себя Залман, будто он и в самом деле в том самом золотом Иерусалиме. Вот он в окружении своих детей и всех своих родных, и все в белых одеяниях.

Идут к "К отель а-маарави" – Стене Плача, к древней еврейской реликвии, а вокруг – горы, далёкие горы, внизу- Мёртвое море, на севере – Хермон со снежными вершинами, а посредине – зелёная Галилея. Его Сареле протягивает ему спелую ветвь винограда. Молится и мечтает Залман.

«Бэ шана а-ба бэ Иерушалайм, Бэ шана а-ба бэ Иерушалайм», - молятся и мечтают все Златкины.

Даже непоседа Ханэле притаилась, притихла в ожидании пасхального подарка. Вдруг, внезапно, как видение, Залман увидел дорогу. Дорогу от Михалина до Иерусалима.

Долгую дорогу, плохо освещённую, с какими-то ямами, какими-то памятниками посредине. Но в конце её горел яркий свет. Это было мимолётно, мгновенно, вспыхнуло и погасло... Что это было? Прозрение, провидение?

- От Михалина до Иерусалима, от Михалина до Иерусалима, - внезапно для себя вспомнил Залман свои задушевные беседы с палестинским евреем Рувеном. Посмотрел на Айзика – что он скажет на его выходку?

Взглянул на Сареле.

- От Михалина до Иерусалима! – подхватил воодушевленный пасхальным вином Айзик.

- От Михалина до Иерусалима! – то ли молились, то ли мечтали все Златкины.

Если бы они могли тогда знать, что только один из них, Давид, сын Залмана и Сары, увидит Иерусалим. Увидят Иерусалим его, Давида, дети, и дети его детей.

А другим, всем тем, кто в тот пасхальный вечер находился за праздничным столом, не суждено будет увидеть Иерусалим. Страшная судьба ждала их, и никто не спасся... Жить им оставалось считанные годы.

Но сегодня они все вместе за пасхальным столом, и счастливы...

Глава седьмая. Жребий брошен...

Жизнь идет своим чередом...

Жизнь идет своим чередом...

- Что пишет Арон? – поинтересовался Залман у старшего брата Айзика, который ему, сироте, заменял и отца, и мать.

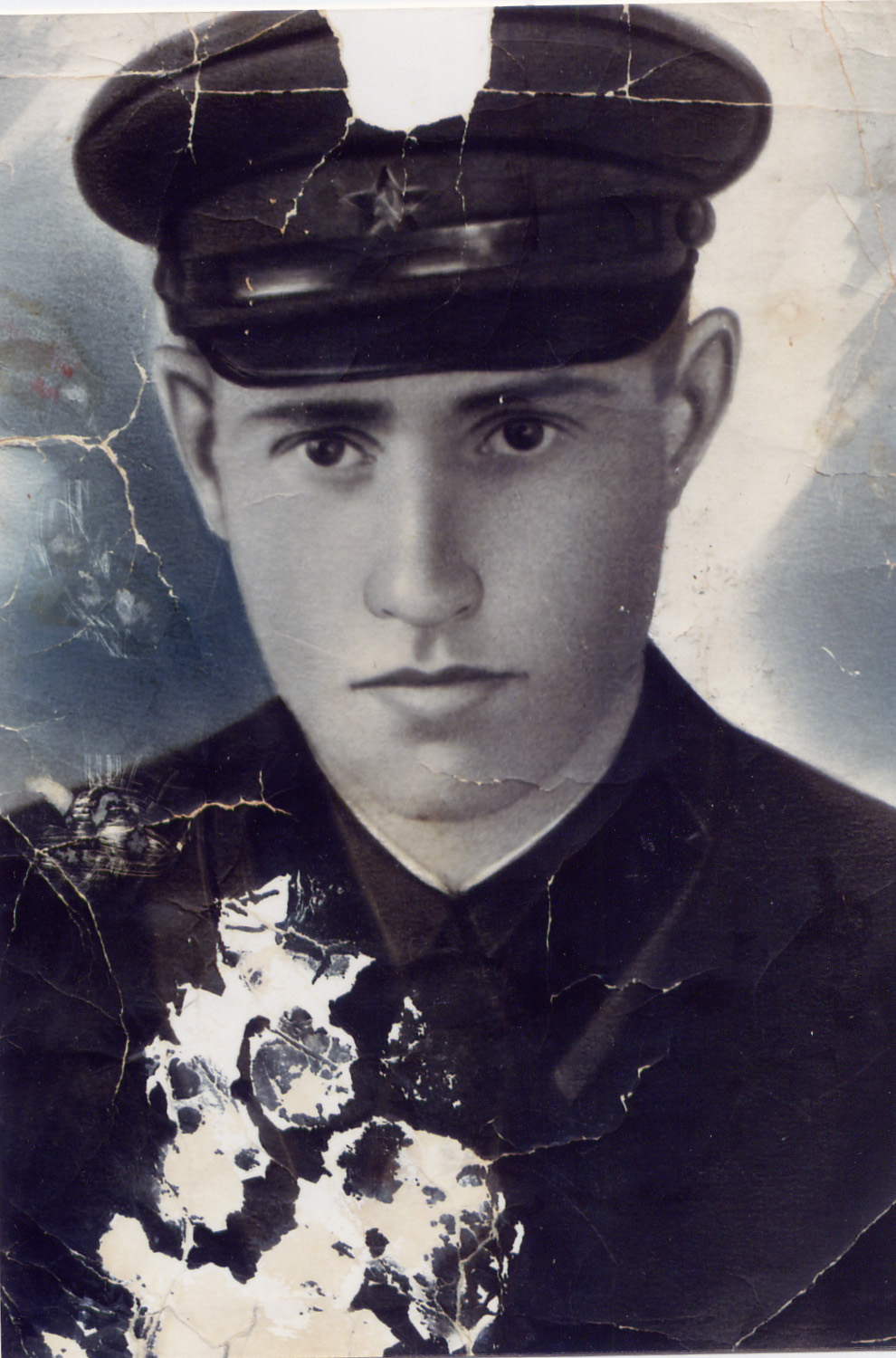

Арон Златкин первым из семьи был призван в армию. Служил в центре страны. Перед призывом в армию прислал свою последнюю фотографию в гражданской одежде...

- Пишет, что служит, что Красная Армия сильнее всех.

- Дай Бог, - Залман погладил бороду. – А что у Златы?

Самая старшая из дочерей уехала на Украину, к брату Ефиму.

- Научилась шить на швейной машинке, нашла работу по новой специальности, а теперь зовёт одну из сестёр. Как думаешь, Залман, кого отправим? – спрашивает Айзик

Он старший по возрасту всегда советовался с младшим, как ни говори, а Залман повидал жизнь!

Он старший по возрасту всегда советовался с младшим, как ни говори, а Залман повидал жизнь!

- Вам решать, кого. Но само решение, может быть, и правильное. В городе всегда есть работа. Потом, попозже, и вы сможете переехать. Дети пойдут учиться. Там же есть техникумы, институты. Что им, как нам, крутить хвосты коровам?

Две сестры, Гися и Бася, сёстры-близнецы, всегда вместе, всегда рядом. Две помощницы, остальные дети – мал мала меньше. Кому ехать, кому остаться? И Злата будет рада сестре, и отцу нельзя оставаться с малышнёй без помощи.

- Бросим жребий! – смеются сёстры. – Длинная соломинка – уезжает та, кто вытаскивает, а кому достаётся короткая соломинка – та остаётся.

Смеются сёстры, сверкают белоснежными зубами.

- Гися, тебе первой вытаскивать жребий! – решает сестра.

Гися вытаскивает, в её руках… длинная соломинка.

- А теперь – твоя очередь! – Бася вытаскивает короткую соломинку.

- Едет Гися, Гися! – захлопали дети в ладоши.

Если бы они только знали, что одна из них вытаскивает не просто соломинку, а свой пропуск длиною в долгую жизнь, в жизнь будущих детей и внуков. А вторая... Ей выпадет горький жребий - меньше через четыре года она найдет свой страшный конец в братской могиле вместе с другими, расстрелянными фашистами, сельчанами.

Если бы знать, если бы знать... Но кому дано предугадать будущее?

И сейчас, через годы, я мысленно представляю себя в тот вечер, в Михалине, который стал теперь родным и для меня. Будто вижу себя среди всех Златкиных. Ведь я тоже Златкин, сын уцелевшего сына.

Что бы я сказал?

- Бегите все, все отсюда! Уезжайте немедленно, немедленно, вместе с Гисей, иначе погибнете… погибнете… погибнете… погибнете…

Над Михалином сгущались тучи – тучи войны.

Казалось бы, просто небольшой поселок, но благодаря еврейскому колхозу, он был как островок стабильной жизни во всей округе. В соседних деревнях – бедные колхозы, больше воруют, чем нарабатывают. На трудодень – одни палочки. Мужики пьют от безысходности, многие просятся в еврейский колхоз, где и на ферме порядок, и в саду, и на полях, да и в домах самих колхозников какой-никакой, а все-таки достаток.

Но не так просто попасть в этот колхоз. Евреев, любящих землю, правление колхоза ещё может согласиться принять. Но не евреев, пришлых, председатель колхоза не очень жалует. «Беспорядка принесут больше, чем пользы», - уверен он.

А горожане, торговцы мелкие из Климовичей, с завистью смотрят на михалинцев. Ещё бы! Ведь считали в округе, что евреи не могут управлять лошадью, не могут работать на земле. А они взяли и доказали, что еще как могут, другим бы поучиться! Вот, хотя бы взять Эли Кугеля – мужичок с ноготок, а каков в работе! Он был одним из немногих михалинцев, пришедших домой с войны. Вернулся – а семьи нет. И жена, и дети – все расстреляны. От одиночества, от безысходности спасла его белорусская красавица Вера. Я хорошо помню их обоих.

Она – быстрая, работящая, родила трех дочерей, таких же ладных, как и мать. Участок картошки Эли Кугеля находился недалеко от нашего дома. Каждый год он на наших глазах весной сажал картошку, осенью убирал - и так из года в год, из года в год.

Но шли годы, стал Эли слабеть.

- Эли, ё… твою мать, куда ты едешь, куда ты ведёшь коня?! – взлетал над полем резкий женский голос.

Останавливался Эли, слезились глаза – то ли от старости, то ли от усталости. Смотрел на эту женщину, не понимая, откуда она, чужая, взялась в его жизни. А куда ушла его первая жена, его еврейская семья?

Верка – не хуже других, но такая у неё бабья тоска, что муж-еврей и не такой сильный, и не такой жилистый, как мужья её подруг.

- Ээээх! – всё вздыхал Эли, когда приходил к нам.

О чём вздыхал Эли, о чём вздыхал мой дед Залман? Они оба – самые старшие, самые старые, всё, что осталось от еврейского довоенного колхоза.

- Дед, что ты всё о войне, да о войне? – хочется сказать ему. – Давай подумаем, как отремонтировать крышу. Сколько тебя помню, ты всё время здесь, с нами. Может, ты всё это выдумал?

- Выдумал, ничего не было – не было ни войны, ни моих детей, ни Давида. Так откуда ты взялся? – злится мой дед. А может, это мне только кажется. Сидит на скамейке под вишнями. Розово-чёрные, они склоняются к его белой рубашке с длинными рукавами.

Лето, жарко, но дед – в ватных тёплых штанах. Тяжело ступая, переваливаясь с ноги на ногу, он с трудом опускается на скамью, чтобы ненадолго отдохнуть.

Нам он кажется древним-древним, с какой-то другой планеты. А ведь тогда он был не старше меня сегодняшнего.

Стрекозы гудят. Обжигаясь крапивой, подбегаю к нему.

- Галик, Галик, всех моих детей побили на войне, один только Давид остался, - плачут его глаза.

И видя мою мать, вынимает из кармана деньги, чтобы она купила на них хлеб.

- Я запишу и всё отдам, - шепчет она тихо.

- Да ладно! – машет он рукой. – Зачеркни старый долг и начни новый.

А потом зачёркивается и новый долг - и так без конца.

Свою мизерную колхозную пенсию он, как мог, делил с нами. Чем он ещё мог помочь своему сыну, своим внукам? Отдал свой старый дом, отдал сад, помогал деньгами. Провожая меня в армию, сунул мне в карман три рубля – это были тогда большие деньги.

9 апреля 1969 года я получил телеграмму с извещением о его смерти.

- Это не прямой родственник, домой на похороны не отпустим, - сказал мне майор в штабе части, и посмотрел куда-то в сторону пустыми, бесцветными глазами.

Однако, вернемся к событиям того трудного военного времени….

Война. Где-то далеко, далеко, возле Бреста. Так далеко, что до восточного города Климовичи, кажется, ей и не добраться.

- Одна просьба к тебе, брат! Не оставляй мою семью, не оставляй, - просит Айзика Залман.

Был Залман Златкин пехотинцем на первой мировой, стал солдатом-сапером на второй. Мог ли он тогда, в окопах под Варшавой в далеком 1914 году подумать, что пройдут годы и он снова схлестнется в смертельном бою с германцами?

Глава восьмая. Еврейская повозка судьбы...

Куда только ни заносила судьба евреев, везде они старались выжить, дать счастье детям, спасти детей...

Мстиславль, один из древнейших городов Белоруссии, расположен на берегу красивейшей реки Вихра. Евреи, которым запрещали жить в больших городах Российской Империи, вынуждены были селиться в таких маленьких городках, в так называемой черте оседлости. Как жили?

Бедно, но весело. И свадьбы гуляли всей общиной, и брит мила, и бар мицвы справляли, как положено. Ну, а если случались похороны, то хоронили на своем, отдельном еврейском кладбище.

И так – из поколения в поколение.

Большинство населения этого городка до войны было еврейским. В Мстиславле была еврейская школа, в город приезжали известные в стране еврейские писатели и поэты. Но как-то незаметно еврейская жизнь здесь стала затухать. Писателей и поэтов посадили, кого-то даже расстреляли, а школу закрыли…

Проучившись один год в еврейской школе, моя будущая мама перешла в белорусскую школу. Вопроса, куда пойти учиться дальше, не было – с самого детства моя мать мечтала стать учительницей. Да, и ехать никуда не пришлось, благо педагогическое училище было в родном городе.

И вот выпускной вечер, направление на работу – вся жизнь впереди!

Вечером три сестры Хенкины, как-то сразу повзрослевшие, красивые, нарядные, вместе с другими еврейскими девушками пошли в городской парк. Там все, как прежде, так же ярко и нарядно, вокруг много молодых людей, да только народ какой-то невеселый, все почему-то разговаривают шепотом. Да и разговоры-то все об одном и том же: опять за кем-то ночью приехал зловещий "черный воронок", кого-то забрали, кого-то уже посадили. Страх витает в воздухе старого мстиславского парка...

Вечером три сестры Хенкины, как-то сразу повзрослевшие, красивые, нарядные, вместе с другими еврейскими девушками пошли в городской парк. Там все, как прежде, так же ярко и нарядно, вокруг много молодых людей, да только народ какой-то невеселый, все почему-то разговаривают шепотом. Да и разговоры-то все об одном и том же: опять за кем-то ночью приехал зловещий "черный воронок", кого-то забрали, кого-то уже посадили. Страх витает в воздухе старого мстиславского парка...

- За что людей забирать? Откуда среди нашей бедноты могут появиться враги народа? – недоверчиво пожимает плечами одна из сестер.

- А за что убили деда? Ты знаешь причину? Вот так, не за что, и посадить могут.

- Еврей – это уже причина, - подводит итог бойкая на язык Рейзеле.

А июньский вечер между тем так хорош, что не хочется вести серьезные разговоры, да еще в то время когда рядом танцплощадка, где уже кружатся в танце подруги, не зная, что завтра война!

Но наступило утро, хмурое утро 21 июня 1941 года.

Опустел город. Всех мужчин призывного возраста забрали в армию.

- Враг будет разбит. Население не должно поддаваться на провокации. Все – на строительство оборонительных рубежей! – пестрят заголовки газет, раздается из всех радиоприемников. Но тревога уже заполнила улицы городка...

Прошло еще несколько мучительных дней...

Евреи стали покидать город. Из местного начальства уже никого нельзя было увидеть, те уехали первыми.

- Германцы ничего плохого евреям не делали в первую мировую войну. Никуда от своего дома не поеду! – заупрямился вдруг отец, и уже упакованные вещи стали распаковывать.

Пытаюсь представить, что тогда происходило. Везде неразбериха, страх, паника. Ехать – но куда? Оставаться – но что ждет впереди?

Инициативу взял старший сын Абраша. Если бы не он, у этой семейной повести был бы совсем другой конец.

Подогнав коня с телегой, не дав времени на размышление, Абраша с криком ввалился в дом:

- Срочно грузитесь! Выносите самые необходимые вещи!

Легко сказать - все как будто и нужно. Увидев, что повозка переполнена, он стал сбрасывать узлы, все подряд, не выбирая.

- Кого спасаете – посуду или себя?

Отъехав километров пять-семь от города, сделали привал.

- Посмотрим, может, наши еще отгонят германцев, потом вернемся, - заметил Давид Хенкин, все еще не желая уезжать на чужбину, будто предчувствуя, что в родной дом он уже не вернется.

Так и случится. В 1943 году его похоронят возле мельницы, на высоком холме в Оренбургской области.

... Ночь прошла в ожидании. Наутро мужчины решили проверить, что творится в городе, взять из дома что-то из съестных запасов. Только выехали, как услышали позади себя глухие разрывы – город начали бомбить, со всех сторон поднимались зарева пожаров.

Все вокруг горело, все разрушалось под натиском грозной темной силы, которая, словно хищник, разрывала древний город на части. Германские войска были уже на самых подступах к Мстиславлю.

Это было какое-то невиданное чудо, что семья моей матери за день до прихода немцев, успела вырваться из горящего города.

Если бы не настойчивость и твердость, всегда мягкого и нерешительного, моего будущего дяди Абраши, всех бы моих родных и маму ждала бы страшная участь.

Всех оставшихся в городе евреев – а их было несколько тысяч человек – зверски замучили и убили, а тела сбросили в овраг.

Расстрельная команда в основном состояла из местных, из белорусов. До войны, многие из них приходили в гости к евреям, сидели за одним столом, были друзьями.

.jpg) Мстиславская трагедия широко освещена в интернетовских материалах. Все желающие могут прочесть, как уничтожали евреев в этом маленьком белорусском городе.

Мстиславская трагедия широко освещена в интернетовских материалах. Все желающие могут прочесть, как уничтожали евреев в этом маленьком белорусском городе.

Моя мама, ее семья, обреченные на верную смерть, оставили позади себя кромешный ад. Свершилось чудо, им удалось спастись, но впереди их ожидали новые тяжелые испытания...

Я мысленно представляю себе горящее, тревожное лето 1941 года, ведь сколько раз мне об этом рассказывала мама. На миг закрываю глаза, и кажется, будто я тоже там, с ними, моими несчастными родными…

Васильки, голубые васильки, расстелились вдоль дороги. Пройтись бы по ним не спеша, подышать свежим воздухом, а потом улечься на спину и любоваться белыми облаками. Может, тогда покажется, что там за рекой, за лесом, где остался горящий Мстиславль, все неправда, что все это какое-то наваждение или сон, страшный сон...

Но мчатся по дороге взмыленные кони, беспорядочно бегут по обочине с узлами в руках беженцы.

- Давай, родная, давай! – погоняет лошадь Абраша.

А отец Давид, как самый опытный, посматривает на небо, как будто предчувствуя, что именно оттуда грядет опасность.

Такое тихое синее небо, и вдруг… тишина разорвалась рокотом моторов, и вот уже чужие самолеты выскочили из-за облаков, громадные и страшные, с черными крестами с двух сторон.

- Мама, мама! – выскочили из телеги дети.- Бежим, быстрей, быстрей!

До спасительного леса – совсем немного, там можно будет спрятаться среди деревьев, залечь в какую-то канаву. Ноги подгибаются от страха, от ужаса, будто приклеились к земле. Но надо бежать…

Впереди бегут дочери, и, останавливаясь, поджидая мать и отца, машут руками, кричат, плачут, торопят родителей, но куда тем угнаться за молодыми? А дети – разве могут они бросить родителей? Вот и не добежали до леса. Рядом раздается взрыв… Взлетают вверх комья земли, травы, кустов, со всех сторон свистят пули...

- Падай, падай! В жито, в жито! – кричит кто-то.

Густой стеной здесь когда-то стояли хлеба. А теперь они сломаны, помяты. Как хочется прижаться к земле, как хочется найти в ней спасение! Зарыться поглубже, чем-то укрыться, чтобы не увидели сверху, в самолете. Все вокруг гудит, шумит, грохочет, кажется, этому никогда не будет конца, но вдруг… все стихает.

Постреляв по безоружным мирным людям, немецкие летчики взмыли вверх. Возможно, изначально, они шли на какое-то основное задание, но, увидев колонну людей, решили здесь поразмяться, оставить свой кровавый след...

В кювете подрагивают подстреленные лошади, повсюду разбросаны вещи. А вокруг - все те же васильки, только не голубые они теперь - людской кровью залиты.

- Вперед! – гонит лошадь Абраша.

За лесом уже Россия, а там, если повезет добраться, наверняка будет железнодорожная станция. Только бы успеть на какой-нибудь поезд!

- Быстрей, сынок, быстрей! – торопит его Соня, всегда спокойная, хладнокровная. Она берет власть в свои руки.

- Куды? Куды, жиды, утикаете? – выскакивает с палкой посреди дороги какой-то мужик, а за ним еще трое подвыпивших .

Впереди разобран мост, под ним – река, после реки - мост. Видимо, специально его и разобрали, поджидая здесь беженцев. Кому война, а кому – нажива!

Абраша решительно шагнул вперед.

- Вот что, хлопцы, не берите грех на душу, Если нам суждено погибнуть – пусть это сделают немцы, а не вы. Вам нужны наши вещи, деньги – забирайте. Дайте только проехать через мост!

Видимо, время еще не пришло, чтобы евреев поголовно убивать, а может, удивившись такой напористости, освободили мужики дорогу. Поживились скудным скарбом и нехитрой снедью многодетной еврейской семьи, оставили ее без самого необходимого, но зато живыми отпустили.

Видимо, время еще не пришло, чтобы евреев поголовно убивать, а может, удивившись такой напористости, освободили мужики дорогу. Поживились скудным скарбом и нехитрой снедью многодетной еврейской семьи, оставили ее без самого необходимого, но зато живыми отпустили.

Но оно еще придет, придет это страшное время. Не все, конечно, но многие в Белоруссии запятнали руки еврейской кровью.

... И снова в путь. Где на повозке, где пешком.

Подальше от деревень, от людей. И все по проселочным дорогам. Когда ночь застанет, то лучше ночевки, чем в стогу сена или где-нибудь на лесной лужайке, не найти..

И вот, наконец, выскочили на широкую дорогу. Впереди показались станционные постройки.

- Нет места в эшелоне! В первую очередь – раненых! – отшвырнули семью с перрона.

- Наш сын – на фронте с первых дней, - показывая его документы, не отступали Соня и Давид. – Второй сын, как только нас отправит, тоже уйдет на фронт. Как же они будут воевать, не зная, где мы и что с нами? – упрашивали они воинских начальников.

Конечно, если бы были они сильными и наглыми, то, возможно, и удалось бы им, отбросив кого-нибудь от дверей вагона, заскочить и занять чьи-то места. Но не было у этих людей ни силы, ни наглости, не были они приучены выбивать что-то в жизни за чужой счет.

- Хорошо, отдайте нам для нужд армии своего коня, а сами садитесь в товарняк, - сжалился какой-то военный командир.

Повезло, ой как повезло…

В простреленной уже несколько раз теплушке семья беженцев примостилась в уголке вагона. Стучат колеса по рельсам: тук-тук-так, тук-тук-так… Усталые, измученные, свалились прямо на полу. Рядом – такие же несчастные. Все забито, до сантиметра, изможденными людьми. Ни встать, ни прилечь. Где нашли место – там и стоят. Не повернуться, не выпрямиться. А поезд мчится из горящей Белоруссии в российский тыл, все дальше и дальше. И снова рев самолетов, снова бомбежки.

- Проскочили, проскочили, – кто-то говорит, всматриваясь в узкую дверь. А рядом, на соседней колее, разбросаны вагоны – здесь только что прошел поезд, который разбомбили буквально за полчаса до прибытия их эшелона.

Не сосчитать, сколько было бомбежек, сколько раз соскакивали с подножки вагона и бежали куда-то в укрытие, сколько раз не досчитывались своих соседей по теплушке. Но видимо, Б-г берег мою будущую маму и ее семью.

На одной из остановок, когда беженцы вышли из вагона немного отдохнуть после тяжелой поездки, к ним подошла группа военных:

- Сколько девчат! Дайте нам одну на всех! Такие молодые, как вас зовут? – обратились они к Соне.

Соня первая обратила внимание на то, что они говорят с каким-то акцентом. Ведь все боялись немецких диверсантов, а они здесь ходили в открытую.

- Да какие они девчатки? Тифозные, туберкулезные! – замахала руками мать. Перед этим всем дочерям приказала намазать лицо какой-то сажей или краской, повязать старые косынки, стараться горбиться. А когда непрошенные незнакомцы отошли, сказала:

- Если кто из них услышит еврейские имена, все поймут, кто мы.

В тот вечер Рейзеле стала Раей, Малка – Марусей, а моя мама, которая не любила свое имя Циля, решила, что будет Ириной – это имя ей нравилось еще с детства.

Эшелон продолжал свой путь в глубь России, под бомбежками, под пулеметными очередями. Не только семья моей мамы – тысячи и тысячи еврейских семей спасались от врага, чтобы потом, вернувшись домой, продолжать жить дальше – создавать семьи, рожать детей.

Эшелон продолжал свой путь в глубь России, под бомбежками, под пулеметными очередями. Не только семья моей мамы – тысячи и тысячи еврейских семей спасались от врага, чтобы потом, вернувшись домой, продолжать жить дальше – создавать семьи, рожать детей.

Пройдут годы – и снова волна еврейских семей поднимется с насиженных мест. Но это все в будущем , а пока предстояло пройти еще много дорог...

Глава девятая. Я вернусь, мама…

А война уже приближается к Михалину, вовлекая в свой страшный водоворот все новые и новые судьбы...

Над Михалинским большаком стояла редкая тишина. Вековые березы, высаженные вдоль сельской дороги, ведущей из поселка Михалин в город Климовичи, что в Могилевской области, будто понимали состояние людей. Не шумели ветвями, не шелестели листьями. Еврейский колхоз "Энергия" провожал на фронт своих сыновей. Не было уже сил на слезы, на причитания, в последние дни хотели только словом обмолвиться. Маленький взъерошенный Давидка все не мог оторвать от себя заплаканную мать и четырех братьев и сестер. - Какой ты солдат?! Еще и 18 нет, меньше всех… - говорила ему Сара, имея в виду друзей его детства – братьев Лайвантов, Болотиных, Стукало и других еврейских ребят.

- Мама, что ты! Нас же много, мы победим! – задиристо отвечал Давид.

С улицы его уже звали ребята, послышалась команда: "Строиться!" Десятки еврейских парней еще и еще раз бросали свои взгляды на родной Михалинский большак, на эту дорогу. Здесь прошло их босоногое детство, отсюда они уходят навстречу врагу.

С улицы его уже звали ребята, послышалась команда: "Строиться!" Десятки еврейских парней еще и еще раз бросали свои взгляды на родной Михалинский большак, на эту дорогу. Здесь прошло их босоногое детство, отсюда они уходят навстречу врагу.

Сара, несколько дней ранее проводившая на фронт своего мужа Залмана, а теперь и старшего сына Давида, молилась во всеуслышание, чтобы еврейский Бог их сберег.

Все дальше и дальше уходили совсем еще мальчишки, в одночасье ставшие воинами. Сара всматривалась вдаль, все искала в колонне своего первенца. Вдруг она увидела, как кто-то из последних рядов, как самый маленький по росту, приостановился.

- Наверное, это Давидка. Что с ним? – встревожилась мать.

И вдруг она услышала его звонкий, такой до боли родной голос:

- Мама! Мама! Я вернусь! Ма-ма…

И колонна призывников скрылась за последними березами большака…

Глава десятая. А город молчал...

Проводив мужа и сына Сара осталась с младшими детьми.

В ночь с 4 на 5 ноября 1941 года она не могла сомкнуть глаз. Прикорнув на полу возле самой младшенькой Ханы, она все поправляла на ней какое-то покрывало. Старший сын, четырнадцатилетний Муня, не отходил от окна и молчал, не мог выговорить ни слова.

- Что делать, мама? – тревожно спрашивал он. – Как спастись?..

- Что можем мы сделать с маленькими детьми? Как все, так и мы. – в голосе ее звучала безнадежность.- В городе много евреев, переселят всех в одно место, как обещали, а там видно будет – отвечала Сара, успокаивая сына.

Только сама своим словам мало верила.

- Порешат вас, жидов. Сарочка, вот-вот уже яму приготовили за городом.- Скалил желтые зубы сосед.

- За что? – недоумевала Сара.

- За то, что жы-ды! – Коротко объяснял своей соседке, матери многодетной семьи, с которой, казалось, раньше и дружили, и, не теряя времени, срывал с ее плеч платок.

Утром залаяли собаки. В дом с грохотом ворвались полицейские.

- На выход! – закричали они, выталкивая из дома.

Все больше и больше людей вливали в многоголосую толпу. По всей округе разносился детский и женский плач, крики бессилия. Мерзлая ноябрьская земля была твердой, будто отталкивала от себя людей, чтоб они могли куда-то улететь. Черное грозовое небо тяжестью придавило медленно ползущую колонну. Убегать было некуда, со всех сторон – собаки, полицейские. Впереди зеленели редкие фигуры немцев. Черное грозовое небо тяжестью придавило медленно ползущую колонну.

- Гады! Не дождетесь моей смерти! – с криком бросилась в придорожный колодец красавица Рива.

... А город, родной город, молчал. Бывшие соседи в страхе отворачивали заплаканные глаза. Жалко было – да чем поможешь? Но таких сочувствующих было немного, больше тех, кто считал, что так евреям и надо.

А что могла Сара и такие, как она? В последний день, с трудом достав повозку, направилась на конях в сторону соседней России.

- Куды уцякаеце? – Назад, жыды! – взломав мостик перед речушкой, остановили их местные мужики, а вскоре немецкие мотоциклисты повернули Сару и других обратно…

Колонна со слезами, с криком медленно доползла до амбара.

- Куды не глянь – усюду яврэи, а зараз без их и дышать буде лягчей! - выступал один из полицейских.

Евреи были обречены – да и как могло быть иначе, кто был в той толпе? Старики, женщины и дети. Мужчин давно забрали на фронт. Кто смог – уехал в эвакуацию. Остались только самые обездоленные, да немощные. Среди них и Сара с детьми.

- Заходи! – послышалась команда.

Измученные люди с надеждой заходят в городской амбар, думая, что их временно определяют на покой. Что будет дальше, куда и когда их собираются отправить?

Через несколько часов в дверях появились полицейские с оружием. Выхватив передних, они повели их к яме…

- Еврейский Бог, где ты? Разве ты не видишь, как убивают твоих детей? – молился старый раввин.

- Давид, Давид, сын мой! Останься хоть ты в живых! Живи за нас! – взмолилась, глядя в небо Сара, которую вместе с детьми подталкивали все ближе и ближе ко рву…

Прошли годы, я хочу как-то осмыслить по возможности ту ситуацию, в которой оказалась семья моего отца.

Фронт откатывался от западных границ всё дальше и дальше, почти без сопротивления.

Работая в газетах Белоруссии и России, я встречался со многими фронтовиками.

- Понимаешь, была общая неразбериха, что вообще присуще российской действительности. Не было никакой информации о происходящем. Вся связь была нарушена, - рассказывал мне один фронтовик.

- Не было оружия, не было тылов, - вспоминал другой, боевой офицер, прошедший всю войну.

Скажите, если была такая неразбериха везде, сверху донизу, то что мог сделать в той обстановке простой еврей из маленького местечка, а если конкретно – что могла сделать моя бабушка Сара, 35 лет от роду, с оставленными на её попечение тремя детьми?

Я сегодня её старше почти на 30 лет. Мои дети её старше…

Для меня она так и не успела стать бабушкой…

Я часто думаю – бабушка Сара, бабушка Сара, почему же ты не убежала с детьми? Почему не вырвалась из огненного кольца? Ведь многие выбрались, успели вырваться.

Что помешало тебе остаться в живых?..

Задаю ей вопрос через годы, через время, и представляю ответ:

- Куда я с детьми одна? Муж Залман и старший сын Давид - на фронте. Дочке Злате – 15 лет, сыну Муне – 14, самой маленькой, Хане – 3 года. Сколько же километров я бы ее пронесла на руках – без еды, без воды, без одежды?..

Но другие ведь вырвались, вырвались…

Задаю мысленно вопрос брату моего деда Айзику.

-Айзик, Айзик, ты же мужик, не такой уж и старый – моложе меня, сегодняшнего, на 10 лет. Что же ты не взял на себя ответственность за семью, почему ты медлил?..

Будто вижу его, взволнованного, расстроенного. Седая борода всклочена, глаза горят…

- Ты знаешь, сколько нас было, всех Златкиных? 13 человек. Это не одна повозка и не две. А где их можно было найти?

- А поезд? Он ведь отходил от станции Климовичи, и сотни евреев поспешили уехать в эвакуацию.

- Поспешили, спаслись. А мы вот не успели... Да только ли мы?

Сотни и сотни евреев оставались в Климовичах, в Родне, в Милославичах и в других крупных пунктах района. Да в любом из них было немало наших единоверцев.

Все смотрели друг на друга, надеялись, что фронт пройдёт где-то стороной, все как-то обойдётся и не придется с маленькими детьми без денег, без запаса продуктов отправляться в дальнюю дорогу.

Были и такие, которые уверяли, что германец не страшен для еврея, мол, идиш и немецкий язык – почти один и тот же язык, и в первую германскую немцы относились хорошо к мирному еврейскому населению.

Другие молились и не хотели ничего видеть вокруг себя, да ещё и сдерживали других от активных действий. Мол, нужно надеяться только на Всевышнего.

Кто-то вообще успокаивал, мол, всё это манёвры Красной Армии - вначале она отступает, отвлекает врага, втягивает в кольцо окружения, а потом, как ударит по врагу! Многие боялись попасть ъпод бомбёжки, прямо в лапы к немцам, надеялись тихо отсидеться в родных местах.

"Кому мы нужны, в этом захолустье. Здесь нет никаких оборонных центров, воинских частей. Германец сюда и носа не покажет".

Город опустел. Канонада приближалась всё ближе.

- Айзик, я видел в кустах двух колхозных коней. Давай их возьмем и уедем отсюда поскорее! – вскочил в дом запыхавшийся Муня.- Быстро, быстро за мной!

Колхозные кони, вырвавшись на волю и уже одичав, не подпускали к себе людей. Но Айзик, столько лет работая с лошадьми, зная их повадки, подбирался, подбирался, пока не ухватил за холку одного, а потом и второго коня.

Нашли и отремонтировали какие-то брошенные повозки. Быстро набросав кое-что из вещей, погнали коней на восток. Климовичи - родня, грунтовая дорога. За ней – поворот на Хотимск. Ну, а там уже рукой подать до России. Там – железная дорога, по которой ещё иногда проскакивают эшелоны.

Гонит лошадь Айзик, гонит лошадь Муня, ставший в 14 лет старшим мужчиной в семье моего отца. Выскочили за город. Впереди – зелёное поле, за ним - лес, все ближе и ближе его зеленая полоса....

Вдруг появляется белое облачко, потом второе, третье, десятое...

- Что это, что?! – заломила руки Сара.

- Немецкие парашютисты, - побледнел Айзик.

Вскоре навстречу несчастным беженцам выехали в зелёных мундирах, с автоматами в руках, мотоциклисты. Окружили беженцев, замахали руками.

- Цурюк, цурюк! Назад, назад!

Может, одного дня, а может, полдня, а может, только одного часа не хватило моим родным. Ещё бы чуть-чуть, только чуть-чуть, и они бы проскочили эту полянку.

Не проскочили…

Всё остановилось, опрокинулось, потеряло смысл.

Возвращались обратно под конвоем немцев.

Но возвращаться было уже некуда.

Прошло всего несколько часов, как уехали, а те, кто раньше были хорошими знакомыми, почти друзьями, вынесли из домов евреев все, что было возможно.

Первой это заметила Сара, увидела у одной соседки свою косынку, на другой – жакет.

- Люди, люди, что же вы делаете! – хотела кричать, но из горла вырвался только сдавленный хрип.

Опустевший, разграбленный дом, голые окна без занавесок.

- Ну что, жидовка, убежала? Теперь всех вас порешат, всех до одного! – вбежал в дом сосед Володька.

За ним выглядывал его сын Стасик, ровесник Давида.

Сколько раз они приходили в дом к Златкиным, сколько раз угощала их ласковая Сара.

Кто бы мог подумать, что друзья отца и сына станут её врагами.

- А ты не боишься, что Залман и Давид вернутся и рассчитаются с тобой? – выскочила к ним навстречу боевая Злата Златкина.

- Рассчитаются? – хмыкнул Стасик, да они уже никогда не вернутся живыми, и вас тоже порешим

- Всех порешим, всех! – доносилось с улицы.

Как жили – трудно сказать. Да и не жили уже, а дожидались своего конца, как избавления от этого ежедневного кошмара.

Другого избавления для них было не дано, всем было суждено принять мученическую смерть.

За окном ударила гроза, сверкнула молния.

- Злата, Злата, мне страшно! – вскочила маленькая Хана. Прижалась к матери.

- И я не сплю, мне так давит сердце, так тяжело, как будто что-то случилось, - подняла на мать заплаканные глаза Злата.

Вскочил взъерошенный Муня. Сверкнувшая молния высветила на стене листок календаря, его число – 6 ноября 1941 года.

Обычно в эти дни праздновали годовщину революции. А каратели именно в день 24-й годовщины запланировали провести военную акцию. Окружили город воинскими подразделениями, полицейскими нарядами, будто перед боевой атакой, хотя в атаку нужно было идти на обычных мирных жителей,

в большинстве своём стариков и детей - молодые еврейские мужчины и юноши были на фронте.

Утро, ноябрьское утро. Её разбудил женский плач, детские крики. Всё уже было подготовлено – и боеприпасы, и даже яма в конце города. Всех сгоняли к яме, ближе, ближе, ближе. Впереди была смерть – страшная, мучительная.

Родные мои Златкины, которых я никогда не видел - бабушка Сара, Муня, Злата, Ханочка, Айзик, Генух, Хая, Софья, Марик, Гирша, Хаим, Бэйла,Бася...

Архивные данные, которые я обнаружил в городском музее, свидетельствуют о том, что в дни октябрьских праздников было расстреляно 800 человек, и это только в самом городе. Жители рассказывали, что еще не один ещё день земля ходила ходуном, истекая кровью невинных жертв.

Глава одиннадцатая. Залман – мститель...

Причудливы дороги войны, ее изгибы неисповедимы...

Ночь прошла, махнув своим чёрным крылом. Комбат, соскочив с подножки машины, направился к бойцам:

- Разгружайтесь, срочно на построение!

Позади долгие фронтовые дороги. Многие из них были в колдобинах, с ямами, переполненные водой. Машины проваливались. Одна заглохла, вторая. Наконец, приехали. Сапёры слушают команду офицера:

- Наша задача – навести переправу, - говорит он. – Утром будет танковая атака. Не будет вовремя моста – атака сорвётся.

- Все к переправе! А вы, - приказал командир Залману и ещё пятерым солдатам из его отделения, - в оцепление!

Залман кивнул головой в знак согласия. Бывалый солдат, он не был старшим по званию, такой же рядовой пехотинец, как и пятеро молодых бойцов, вместе с ним обосновавшихся на высоте в обороне.

Где-то трещит кузнечик...

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку… - доносится из леса.

- Кукушка, кукушка, сколько мне осталось, - улыбнулся в темноте чумазый казах Арсенбаев.

- Ку… - повис одинокий звон кукушки.

Побледнел Арсенбаев, повернулся к Залману:

- Отец, ты слышал?

- Да брось ты! Кукушка знает, кому сколько осталось? Улетела далеко, ты и не расслышал.

Прислушался молодой казах, но нет кукушечьей трели, нет, слышно лишь треск мотоциклов.

... Немцы.

Залман тревожно взглянул на бойцов.

- Ну и что? Сколько их уже было у нас? И где все? – грозно прикрикнул сержант Дуктов, и скомандовал:

- Взвод, приготовиться к бою! Без моей команды не стрелять!

Грохот мотоциклов как будто заполнял всё вокруг. Казалось, будто нет ничего, только эта сосновая дорога с примятой травой, по которой вот-вот выскочат немцы.

- Подпускаем поближе и стреляем в упор, а пока тихо, тихо! – шепчет сержант.

Залман прильнул к автомату. Сколько уже оружия он сменил за свою жизнь? В первую мировую - трёхлинейка, потом – винтовка, а теперь вот – автомат, добытый в бою.

Мирный человек, крестьянин, колхозник, любил всё живое, и вдруг… убивать! Но на войне как на войне - врага пожалеешь, а он тебя убьет, не задумываясь.

... Все ближе и ближе зелёные фигурки.

Мотоциклисты приостановились, о чём-то переговаривались.

- Разведчики… - протянул один из бойцов.

- Разведчики, – добавил второй. – За ними пойдут основные силы.

Время пока работало на советских бойцов. Главное – протянуть это время, дать ребятам закончить работу.

На переправе издалека доносились частые удары топоров, скрежет металла, шум моторов. Немцы, прислушавшись, вскочили на мотоциклы и быстро покатили по дороге к переправе.

Впереди была небольшая высотка, на которую они не обратили внимания. Здесь-то и расположилась горстка бойцов...

Залман прицелился в белокурого немца, который, одной рукой управляя мотоциклом, второй держал наготове автомат.

Как только он подъехал поближе, Залман, по команде взводного, выпустил очередь в мотоциклиста. Мотоцикл перевернулся колёсами вверх, а немец вылетел из коляски. За минуту-две всё было окончено.

- Срочно убрать мотоциклы с дороги, подобрать оружие, убрать убитых! – скомандовал командир.

Залман быстро подбежал к «своему» немцу, оттащил его в сторону. Потянувшись за его оружием, заметил сумку с документами, которые надлежало передать командованию – может, там была какая-то важная документация. Раскрыв сумку, Залман остолбенел.

На траву выпала фотография. На ней убитый немец стоял вместе с другими автоматчиками в цепи, а перед ними – повозка с людьми.

Среди сидящих в повозке Залман сразу узнал Сару и своих детей.

- Узнал, узнал… - через годы рассказывал он нам, своим внукам.

- Да не может этого быть, дед. Это война, тысячи дорог на войне, миллионы немцев! И вдруг именно тот самый немец, что повернул обратно повозку с твоей семьёй и тем самым отправил её на смерть, встречается тебе во время боя? Это просто невозможно, в это нельзя поверить! – доказывали мы своему деду уже после войны много-много раз.

- Может быть, это была цыганская кибитка, а вовсе и не повозка с еврейскими беженцами? – убеждали мы деда и себя самих.

Может, это была и не моя семья... Может, это было и не в Белоруссии, а где-то в России, или на Украине... Но мне тогда так показалось, показалось… - шепчет дед. – Тогда я еще не знал, что их уже нет. Я с этим жил, живу и буду жить до своего конца.

- Может, показалось, а может, и нет, - соглашаемся с дедом Залманом и мы. – А что было дальше? – выводим мы его из оцепенения.

- Дальше?

... А дальше, Залман, потеряв страх, закричал, как раненый зверь, поднялся во весь рост и, спрятавшись за огромную берёзу, выпускал одну за другой автоматные очереди.

- За Сару, за Злату, за Муню, за Хану, за Айзика – кричал он в бешенстве.

Пули свистели рядом, разрывая берёзу на части, откалывая от неё сучья, ветви. Залману было всё равно. Он не боялся смерти, он искал её, чтобы встретиться со своей семьёй. Неведомым ему чувством дед понимал, что их больше нет. Что-то ударило рядом, подбросило вверх...

Очнулся Залман уже в медчасти.

- Живучий ты, солдат! – улыбнулся ему медбрат.- Тебя не ранило, только присыпало сильно землёй. Контузило. Нашли тебя, когда подоспели наши, которые и отбросили немцев. Ты был без сознания.

- А Арсенбаев, где он, где? Что с ним? – вдруг вспомнил Залман своего юного друга-казаха.

- Вот он, лежит под простыней.

- Сынок! – схватился за кровать Залман. – Тебе же жить да жить! Как же так, как же так?

- Ты его спасал, тащил в укрытие, а он тебя своим телом спас. Пулемётная очередь вся прошла по нему. Так и нашли тебя живого под ним.

- Сынок, сынок… - стонал Залман, прощаясь с молодым казахом. В эту минуту он видел не его, а своего Давида.

Глава двенадцатая. Сержант Златкин, хранимый Судьбой...

А Давид в это время замерзал в подмосковных снегах. В полночь их подняли по боевой тревоге, выстроили на плацу напротив казармы. Седовласый полковник – начальник танкового училища, не мог сдержать волнения.

- Сынки! Москва в опасности. Враг на подступах к столице. Мобилизовали всех – и ополченцев, и студентов. Теперь бросаем в бой вас – курсантов офицерского училища. Жаль, что не успели доучиться. Вместо лейтенантов выпускаем вас старшими сержантами. – И, помолчав немного, добавил: - Сынки! Нужно отстоять нашу Москву! Дети мои, постарайтесь вернуться живыми!

Утром их бросили на защиту одного из участков столицы. Наспех обученные, с одними лишь старыми винтовками, молодые курсанты нередко поднимались в контратаку, проявляя чудеса героизма, однако трудно было противостоять вооруженным до зубов, фашистам. И редели, редели курсантские ряды в грохоте разрывов бомб, снарядов, автоматных очередей….

Находясь со своим пулеметным расчетом в наскоро вырытом окопчике, Давид отправлял очередь за очередью по появляющимся фигурам в зеленом. В угаре боя, потеряв счет времени, вдруг почувствовал, как все тело пронзила жгучая боль. Все вокруг потемнело, не было сил ни пошевельнуться, ни позвать на помощь. Вдруг стало так тепло, хорошо-хорошо, и Давид все больше и больше втискивался в мерзлую московскую землю, все больше и больше покрываясь снежной пургой, так же как сотни и сотни его окоченевших боевых товарищей.

В последний миг, когда он уже почти полностью потерял сознание, вдруг что-то его толкнуло, как будто от резкого удара. Он старался очнуться, но уже не мог, да и не хотел.

- Сынок! Давид! Сынок! – показалось, услышал голос мамы, такой родной голос! Он звал его, поднимал, кричал, возникая откуда-то из небытия, и был такой недовольный, как в детстве, когда Давид проказничал.

- Что? Что? Что? – соображал Давид, приоткрывая веки, дернулся всем телом, сильнее, еще сильнее. – Я ранен, я замерзаю. – Лихорадочно соображал он. - Мама, я же обещал тебе вернуться, обещал, обещал… - стискивая зубы от боли, оставляя позади себя кровавый след на белом снегу, упрямо полз и полз вперед восемнадцатилетний еврейский паренек, наш будущий отец…

... Резко ударил в нос тошнотворный запах снотворного.

- Считай, сержант, до ста, – услышал Давид голос своего врача.

Грузный, большой, он наклонился над ним, убирая со лба черную прядь волос.

- Совсем еще ребенок, и двадцати еще нет, а уже второе ранение, да еще такое тяжелое. Жаль парня, на всю жизнь останется без руки, – Вспомнив про своего сына, тоже где-то воюющего на фронте, рассуждал военврач, - А может, обойдемся без ампутации, постараемся спасти руку? – И тут же набросился на себя: - Брось, майор, у тебя нет права на сантименты. Да, летят руки, ноги, люди остаются, как обрубки. А что делать, война? Некогда, не-ко-гда разбираться. Запустишь – и гангрена, нет солдата, нет человека. Нет, уж лучше без руки, без ноги, но живой. Привязывай к столу! – решительно дав команду санитару, военврач пошел готовиться к операции…

- Десять, двенадцать, двадцать… - считал Давид, стараясь припомнить, где он и что с ним. "Думай, сержант, думай!" – подгонял он себя, засыпая. – "Да, был уже госпиталь, было первое ранение, что потом? Что потом? Маршевая рота на фронт. Провожая ее, обходили бойцов полковник Гусинский и майор Басин. Давид навечно запомнил их имена.

- Фамилия? – грозно спросил полковник.

- Сержант Златкин. – отчеканил Давид.

На секунду помедлив, Гусинский кивнул своему ординарцу. А наутро, когда рота уходила на фронт, прибежал посыльный: "Златкина – в распоряжение штаба!"

Будто получив известие от еврейского Бога, что из всей семьи остался только этот Давидка, Гусинский спас его на этот раз от неминуемой гибели. А потом что?

Несколько месяцев в порту Кабоно-Коса, откуда по "Дороге Жизни" доставляли в Ленинград продовольствие, медикаменты, вооружение. Но что было дальше? Дальше? – пытался вспомнить Давид.

А дальше – штрафной батальон. Выписав по неопытности, или, скорее, из жалости, какой-то пропуск, он навлек на себя гнев начальства. Ничего такого серьезного в этом не было, но уж слишком примелькался этот черноглазый сержант в белом полушубке.

Штрафбат… По молодости, он еще не очень воспринимал высокие слова о патриотизме, о любви к Родине. Сошлись там, в кровавой схватке, штрафники и власовцы. У первых был путь назад - искупление кровью, у вторых и этого не было. Яростные атаки сопровождались криками в магафон с матами- перематами

- За кого воюете!? За фашистов?! – неистовали одни.

- А вы за евреев, за большевиков! – не уступали другие. Давид знал, за кого он воюет – за мать, за братьев, за сестер, за родной город.

Он даже не думал, идя в бой, сможет ли вернуться живым. Он был солдатом, просто воевал. Ну, а надежда остаться в живых – как же без нее! Ведь он обещал маме вернуться...

- Меня же ранило в руку, вот почему я здесь! А рука… Как же я буду без правой руки писать? – лихорадочно соображал Давид.

И вдруг неожиданно для себя, для всех, левой здоровой рукой оттолкнул медсестру, ногой сбросил мешок с песком и с криком: "Как же я без руки?! Как?!" – и к изумлению всех, выскочил из операционной.

Этот инцидент решили замять. "Черт с ним!" – решил военврач, приказав никому из медсестер к нему не подходить. А Давид метался в горячке. Сжав зубы, отвернувшись к стене, он находился в забытье, только просил: "Пить… пить…" Одна из медсестер, ослушавшись, тайком продолжала ухаживать за раненым, помогала ему, чем могла.

Открыв глаза через несколько суток, Давид, как будто увидел над собой лицо своей старшей сестренки.

- Как оказалась ты здесь? Как могла меня найти? Где все остальные? – слезы душили его.

Медсестра, склонившись над ним, молчала, не перебивала, понимая, что он ее принимает за кого-то другого. Она – беженка из Ленинграда, случайно пристав к госпиталю, будто брата видела в этом маленьком сержанте. Все гладила и гладила его по голове, успокаивая, пока он не уснул. Наутро Давид с ужасом заметил, как в его руке копошатся маленькие белые червячки.

- Все, сержант, теперь пойдешь на поправку. Они быстро уничтожат всю гниль в руке, – уже по-отечески говорил военврач. И добавил: А может, ты и прав, с рукой останешься, правда, красивой я ее тебе не обещаю.

Как сейчас вижу своего отца – он любил ходить дома без рубашки. Правая рука сверху донизу вся исполосована шрамами – страшными шрамами войны.

Глава тринадцатая. Оренбургские булочки

Жизнь в эвакуации не казалась медом, но это была жизнь...

Жизнь в эвакуации не казалась медом, но это была жизнь...

- Я не просилась быть директором школы. Но коль меня назначили – прошу выполнять все мои распоряжения, - твердо говорила собравшимся на педсовете новый директор школы Ирина Хенькина.

Здесь, в Оренбургской области, три сестры Хенькины были с радостью приняты на работу учителями. Не хватало в области педагогов. Ирину приметили, повысили в должности. И сейчас, ведя свой первый педсовет, она заметила:

- Знаю, есть те, кто меня не желал видеть руководителем школы. Я не просилась, даже отказывалась. И согласилась только с одним условием – что, как только освободят Белоруссию, меня отпустят с этого места работы без промедления.

И сразу же спало напряжение, вздохнула с облегчением светловолосая учительница из местных, претендовавшая на эту должность.