| РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Литературные проекты | |

| Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ) | |

|

|

Литературные анонсы

Опросы

| 0% | нет не работает |

| 100% | работает, но плохо |

| 0% | хорошо работает |

| 0% | затрудняюсь ответит, не голосовал |

|

Спонсором литературных проектов является Алмазная биржа Израиля. Поиск цветных бриллиантов по базе биржи. |

В жизни раз бывает… 90 лет

"Мама моя, мама,

Сколько грусти было на твоем веку. Знает только Бог…

(из песни)

В жизни раз бывает… 90 лет

В жизни раз бывает… 90 лет

В двух номерах израильского литературного журнала "Русское эхо" я рассказывал про жизнь своего отца – Давида Златкина, который, к большому сожалению нашей семьи, ушел из жизни 12 декабря 2007 года.

Вспоминая про отца, я рассказывал также про нашу мать. Ведь невозможно разделить жизнь двух людей, вместе проживших более пятидесяти лет.

Если отец был нашим комиссаром, духовным вождем, двигателем всей нашей семьи - его идеи, его планы нас приподнимали в будничной жизни, звали куда-то к высотам жизни - то мать занимала совсем иное место.

- Наша мать – наша крепость, - все любил повторять отец.

И он был прав.

Нечасто, но он уезжал: то в госпиталь, то в санаторий, то по работе на целину или в другие города – его всего звали куда- то дороги.

Но куда могла уехать наша мама от пяти сыновей?

От своего синего домика?

От своей работы в школе, где она преподавала более тридцати лет?

От своего огорода и хозяйства?

Все было на ней годами, десятилетиями.

И я думаю, что пришло время рассказать про "верную спутницу", как называл отец нашу маму, тем более, для этого есть прекрасный повод.

Недавно в кругу детей Ирина Давыдовна Хенькина-Златкина отметила свои 90 лет.

Я в нее с детства влюблен

Эти слова я произношу в своем сердце.

Эти слова произносит каждый из моих четырех братьев.

Эти слова произносит каждый из 10 внуков.

Эти слова произносит каждый из 12 правнуков…

И они адресованы одному и тому же человеку – маме, бабушке и прабабушке.

… Я смотрю на ее родное милое лицо, которое годы отметили своими морщинами, на ее седину. С помощью алихона, но на своих ногах, она выходит на улицу. Раннее утро утопает в солнечных лучах. В тени деревьев, которые мы посадили давно, дышится легко и свежо. Улыбаются глаза моей мамы, как много-много лет тому назад. Для меня, для моих братьев она не изменилась. Да, постарела, да, стала слабей, но от этого - еще более дороже… Как и раньше, она - центр нашей семьи, хотя все уже давно имеют свои семьи.

Птицы распевают свои песни в нашем саду, а мама, устремив свой взгляд куда-то, сидит задумчиво, видимо, вспоминая и вспоминая свою жизнь…

Трагедия в селе Доброе

Тишина. Только скрипят от мороза деревья. Снежные шапки укрыли поля, дороги, дома. Только мельница, которая стоит на пригорке, выделяется на фоне спрятанного снегом села Доброе. Старый Гедалий, мельник, чуть свет он на ногах, поторапливает сыновей – старшего Давида, Аброма и Арона - своих помощников. Семья немалая – только у Давида пятеро детей, и всех кормит эта сельская мельница. Правда, женщины все сами делают по хозяйству. Соня – красавица, пышнотелая, светловолосая, несмотря на то, что бывшая горожанка, из соседнего Черикова. Увез ее в село Доброе Давид, и не уступит она в работе местным. Все может, во всем успевает. Если халу испечет – нет вкусней, если белье постирает – светятся белизной простыни и наволочки. Если на всю семью готовит, то пальчики оближешь – и хватит на всех своих и гостей. Если сядет за швейную машинку, то строчит и шьет, как заправская швея.

А если улыбнется своими лучистыми глазами, поведет плечами и, набросив шаль, выйдет на круг, то не было равных ей и среди евреек, и среди белорусок.

Вот какая была Соня - красавица, мама моей матери и моя бабушка.

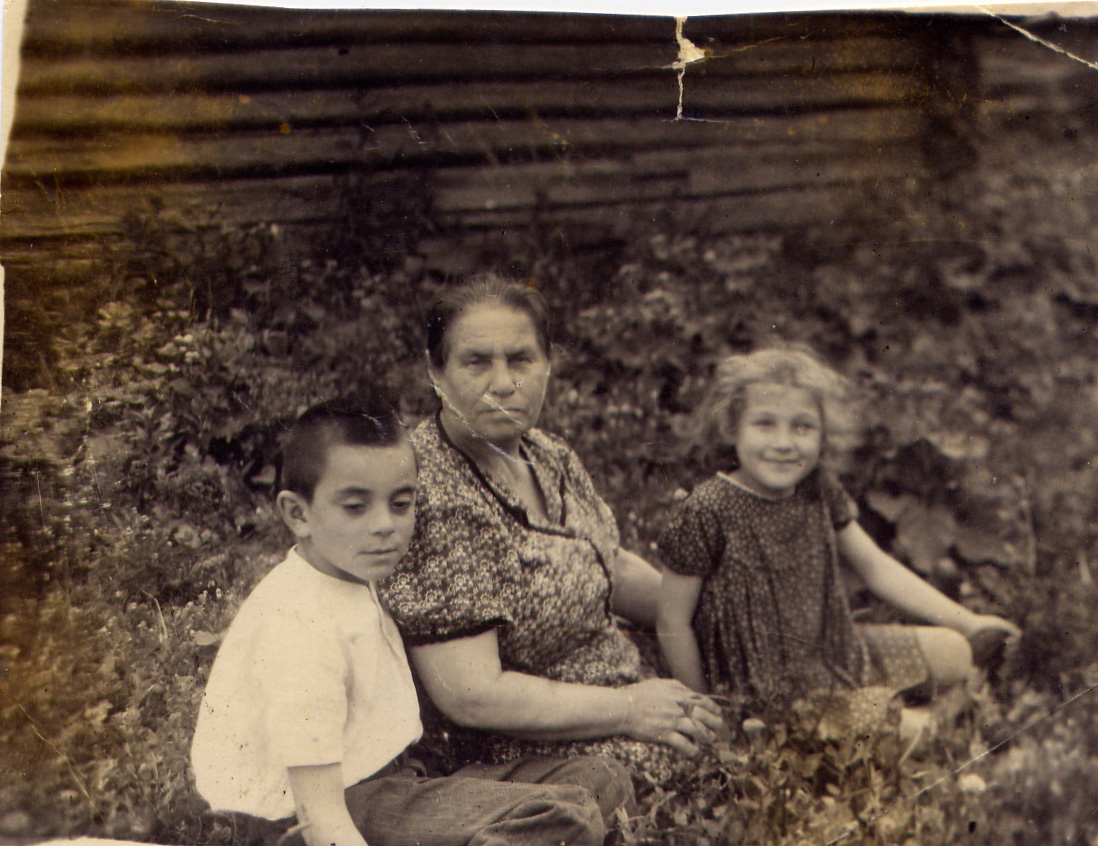

Одна из немногих фотографий бабушки Сони. На ней она вместе со мной и с моей двоюродной сестрой Светланой.

Одна из немногих фотографий бабушки Сони. На ней она вместе со мной и с моей двоюродной сестрой Светланой.

Я ее хорошо помню. По-русски говорила с мягким идишьским акцентом, а в глазах всегда были веселые чертики. Статная и красивая, она и в возрасте под 70 лет ловила восхищенные взгляды старых ловеласов. В ее маленькой комнате все сияло чистотой, а подушки были огромные, с белоснежными накрахмаленными наволочками.

- Софья Евсеевна, Софья Евсеевна, ваш внук какой-то взлохмаченный, – стучит хозяйка в комнату моей бабушки.

- Ну, что стряслось? – гладит она меня по голове.

Рука теплая, мягкая, родная. Глаза излучают любовь. И ничего, что я внук приезжий, из соседнего города, редко навещаю, раз-два в год, свою мстиславскую родню – все равно она меня любит не меньше, чем внуков местных, живущих рядом.

- Сегодня я первый день сел на велосипед, Сразу же поехал, решил промчать на высокой скорости по шоссе. Но под колесо бросился котенок. Вот я и свернул в сторону, – рассказываю ей причину своего падения.

- Я больше беспокоюсь, как вернуть велосипед, искореженный после падения, меньше всего волнуют ободранные локти и коленки.

- Давай-ка лучше обработаем твои раны, - говорит бабушка, смазывая их чем-то. И поверьте, от одного ее прикосновения боль прошла.

Бабушка Соня, бабушка Соня… Рано похоронила мужа, потеряла на фронте сына Хаима-Ефима. После войны, до 1966 года, только и жила на маленькую пенсию, которую получала за него.

Закрою глаза и вижу свою бабушку. Она не идет, а будто плывет по брусчатке древнего Мстиславля. Вижу, как уважительно с ней здороваются встречные. А бабушка только улыбается и мне, и им… Но это еще будет через многие десятилетия.

А в тот вечер молодая и красивая Соня, покормив семью и справившись по хозяйству, наконец-то прилегла. Рядом – пять черненьких головок. Не видя их, мать знает, кто как дышит, где спит. Абраша, Циля, Хаим, Малка, Рейзеле – все родные, все милые и все разные. А за окном крепчает мороз, воет ветер. Где-то рядом залаяла собака и тут же, жалобно взвизгнув, замолчала.

- Не случилось ли что? – присела на кровати Соня.

Рядом вскочил Давид, прислушался, и в эту же минуту постучали в дверь, потом – в окно, потом – опять в дверь.

- Давид, Соня, откройте, откройте! Отца убили! – вскочил запорошенный снегом, с окровавленным лицом, младший брат Арон.

Взрослые и дети с криком выбежали на улицу. Прямо через дорогу – дом деда и бабушки. Дом мельника был самым заметным в селе – большой, светлый, он, видимо, вызывал зависть у сельчан. Да и мало ли было недовольных в те тревожные двадцатые годы?

Для этого и не нужны были причины. Уже только одно, что ты еврей, нередко вызывало скрытое раздражение. Тяжело ли кого подговорить, особенно когда люди доведены до крайности. Старая власть сменилась новой, которая пришла в эту глухомань, но будто ее не было – поощряла разбой, разгром зажиточных хозяев, к которым как раз и относился мельник. Поэтому бандиты, которые орудовали здесь, чувствовали себя безнаказанными.

-Это была страшная ночь, - рассказывает и рассказывает моя мать, глаза широко раскрыты… Она будто переносится в заснеженное село, что на Могилевщине, в ту ужасную ночь.

Утопая по колено в сугробах, дети мигом перескочили дорогу. Дверь широко раскрыта, оконная рама выбита, на полу – осколки стекла, а прямо в центре – окровавленный дед.

В его дом вначале постучали ночью, резко, властно…

- Приехали молоть зерно, - грубо сказали за дверью. – Открывай мельницу!

Частенько приезжали к мельнику из соседних сел, и он никому не отказывал – в ночь-полночь вскакивал со своей лежанки, спешил на помощь к людям. Но на этот раз будто почувствовал неладное, задержался открывать задвижку. И в эту же минуту кто-то стал ломать дверь. Грохот ударов не прекращался. Старый Гедалий вместе с женой подтянул к дверям стол, маленький шкаф, чтобы как-то защитить дверь. Вдруг перед окнами мелькнула чья-то черная тень. Со звоном упала на пол выбитая оконная рама. Перескочив через оконный проем, в дом ворвался верзила в самодельном полушубке, и сразу же выстрелил в мельника. Его жена Хена за минуту до этого успела спрятаться. Младшего сына сильно ударили по голове, мертвым узлом привязали к стулу.

- Сидеть, не двигаться, иначе останешься здесь на всю жизнь! – приказали ему люди в масках.

Почувствовав, что бандиты ушли, бабушка с трудом развязала узлы на веревке, освободила сына, который позвал на помощь Давида и его семью.

За окном продолжал выть ветер, круша все на своем пути. Метель дико кружила и кружила, заметая дорогу, навевая сугробы за сугробами. Природа будто хотела задержать бандитов, наказать их за убийство.

- Не могу даже сейчас об этом вспоминать спокойно. Сколько прошло лет – вся жизнь. Но сейчас все вижу, будто наяву, – говорит мать.- Убийц, конечно, не нашли. Думаю, что их никто по-настоящему и не искал.

Сколько ей было тогда лет? Около десяти, а другим, младшим – еще поменьше. Получить такую психологическую травму в детстве, на всю жизнь… Увидеть убитого родного человека. Как с этим можно было жить дальше?

Но сколько еще психологических травм, сколько трудностей, сколько грусти ждали мою мать на ее пути!

На второй день вся семья покинула Доброе. Это село с таким необычным названием оказалось недобрым. Семья уехала в близлежащий город Мстиславль, даже не подозревая, что их ждет здесь.

Бегство из горящего города…

Мстиславль – один из древнейших городов Белоруссии, расположен на берегу красивой реки Вихра. Евреи, которым запрещали жить в больших городах Российской Империи, и селились в таких маленьких городках, в так называемой черте оседлости. Как жили?

Бедно, но весело. Справляли свадьбы, брит мила за брит милой, бар мицва за бар мицвой, похороны на еврейском кладбище.

И так – из поколения в поколение.

Большинство населения этого городка до войны было еврейским. В Мстиславле была еврейская школа, в город приезжали еврейские поэты, писатели. Но незаметно еврейская жизнь здесь стала затухать. Еврейских поэтов посадили, расстреляли, школу закрыли…

Проучившись один год в еврейской школе, моя будущая мама перешла в белорусскую школу. Вопрос куда идти дальше не был – с самого детства моя мать мечтала стать учительницей. Педагогическое училище было в городе – нет нужды ехать далеко. И вот выпускной вечер, направление на работу – и вся жизнь впереди. Вечером три сестры – взрослые, красивые, нарядные, вместе с другими еврейскими девушками вышли в городской парк. Старый Мстиславский парк все такой же молодой, яркий, но почему-то народ вокруг невеселый, шепотком сообщают один одному, кого взяли вчера, куда приезжал "воронок" сегодня, кого арестовали…

- За что людей забирать? Какие среди нашей бедноты враги народа? – недоверчиво пожимает плечами одна из сестер.

- А за что убили деда? Ты знаешь причину? Вот так, без причины, и могут забрать.

- Еврей – это уже причина, - стреляет бойкая на язык Рейзеле.

Но вечер 21 июня 1941 года хорош! Да такой, что не хочется вести серьезные разговоры. Так хочется на танцплощадку, где уже кружатся в танце подруги!

А назавтра грянула война. И опустел город. Всех мужчин призывного возраста забрали в армию.

- Враг будет разбит. Население не должно поддаваться на провокации. Все – на строительство оборонительных рубежей! – закричали заголовки газет, закричали радиоприемники. И прошло еще несколько дней.

Евреи стали покидать город. Из местного начальства никого уже нельзя было увидеть.

- Германцы ничего плохого нам не сделали в первую мировую войну. Никуда от своего дома не поеду! – заупрямился вдруг отец, Давид, и упакованные вещи стали распаковывать.

Справа – тот самый, уже постаревший, дядя Абраша со своей женой Любой, рядом – наши родители, а стоят и сидят вокруг – только маленькая часть из тех, кто родился уже после войны – благодаря тому, что вывез свою семью из горящего ада Абрам Хенькин.

Справа – тот самый, уже постаревший, дядя Абраша со своей женой Любой, рядом – наши родители, а стоят и сидят вокруг – только маленькая часть из тех, кто родился уже после войны – благодаря тому, что вывез свою семью из горящего ада Абрам Хенькин.

Хочу представить, что было тогда. Везде неразбериха, страх, паника. Ехать – куда? Оставаться – что ждет?

Инициативу взял старший сын Абраша. Я благодарен ему через годы. Если бы не он – не родился бы ни я, ни мои родные братья.

Если бы не Абраша – не родились бы двоюродные братья и сестры: Людмила, Светлана, Галина и Александр у Маруси.

Не родились бы Дима и Алла у Раи.

Не родились бы Лева, Аня и Вера у самого Абраши.

Если бы не наш будущий дядя Абраша, не родились бы наши внуки, которые сегодня готовятся к службе в рядах израильской армии, заканчивают школу. Никто бы не родился, ни сейчас, ни в будущем…

Если бы не наш будущий дядя Абраша, не родились бы наши внуки, которые сегодня готовятся к службе в рядах израильской армии, заканчивают школу. Никто бы не родился, ни сейчас, ни в будущем…

Хаим-Ефим Хенькин – родной брат моей матери и мой родной дядя – погиб в первые дни войны. А меня, первого внука, родившегося в этой семье после войны, назвали в честь него…

Подогнав коня с телегой, Абраша с криком ввалился в дом:

- Срочно грузитесь! Выносите самые необходимые вещи!

Стали выносить - все как будто и нужно. Увидев, что переполнена повозка, Абраша стал сбрасывать все узлы подряд, не выбирая.

- Кого спасаете – посуду или себя?

Отъехав километров 5-7 от города, сделали привал.

- Посмотрим, может, наши еще отгонят германцев, потом вернемся, - заметил Давид, все еще не желая уезжать на чужбину, будто чувствуя, что из нее он уже не вернется. Так и случится. В 1943 году его похоронят возле мельницы, на высоком холму в Оренбургской области.

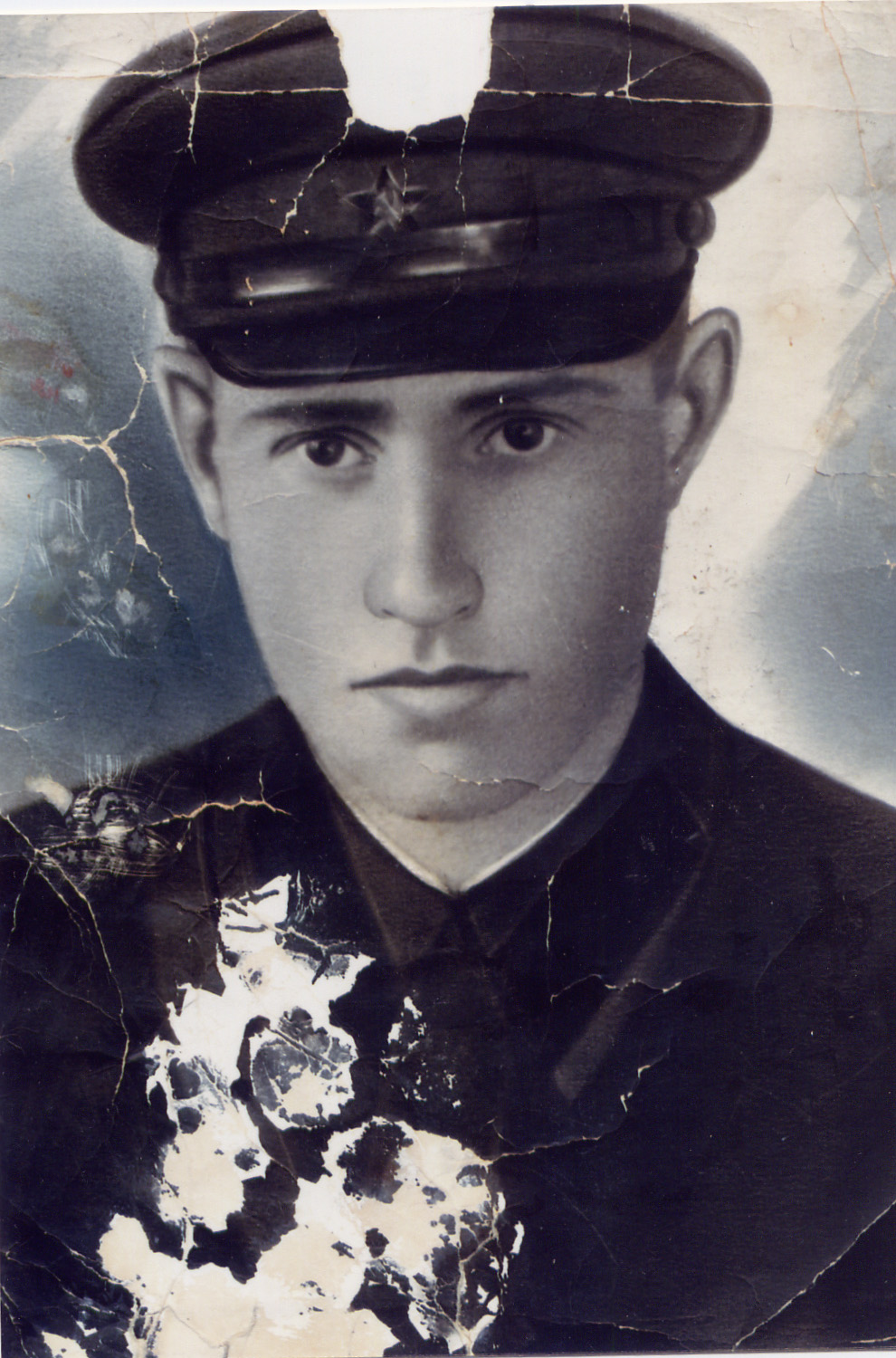

Отец пятерых детей, Давид Хенькин вырвался из горящего Мстиславля, но домой не вернулся.

Отец пятерых детей, Давид Хенькин вырвался из горящего Мстиславля, но домой не вернулся.

Ночь прошла в ожидании. Наутро мужчины решили проверить, что в городе, взять из дома что-то из съестных запасов. Только выехав обратно, услышали позади себя глухие разрывы – город начали бомбить, со всех сторон поднялось пламя.

Начался пожар. Багровое зарево, столбы дыма поднимались над городом.

Город горел,

Город разрывали на части.

Хищники подошли к древнему городу.

Это было какое-то невиданное чудо, что семья моей матери за день до прихода немцев вырвалась из горящего Мстиславля. Это было 13 июля 1941 года. 14 июля 1941 года немцы оккупировали город.

Если бы не настойчивость и твердость всегда мягкого и нерешительного моего будущего дяди Абраши, всех бы моих родных и маму ждала бы страшная участь.

Если бы не настойчивость и твердость всегда мягкого и нерешительного моего будущего дяди Абраши, всех бы моих родных и маму ждала бы страшная участь.

«15 октября 1941 года всех евреев – жителей города – согнали на рыночную площадь. Мужчины и женщины были построены отдельно. Сначала отобрали 30 стариков-евреев, отвезли их на машине в Лешенский ров и там расстреляли. Из еврейских женщин немцы отобрали молодых, загнали в помещение магазина, раздели догола, подвергли истязаниям и изнасилованию. Затем всех остальных евреев погнали к Кагальному рву. Там заставляли раздеться догола и затем расстреливали. Так были убиты сначала все мужчины, а потом женщины с большими детьми. Маленьких детей убийцы на глазах матерей удаляли друг от друга и бросали в ямы живыми. Этот кошмар продолжался с 11 до 16 часов. Когда расстрел закончился, палачи начали делить одежду своих жертв. Под одеждой обнаружили двух женщин-евреек, которых сразу же расстреляли. Очевидцы рассказывали, что после расстрела вода в Кагальном колодце была красной. Евреи Мстиславля были подвергнуты поголовному истреблению. Спаслись всего несколько человек. В основном, это молодые женщины, похожие на русских» - рассказывает Владимир Цыпин, родственников которого тоже расстреляли в Мстиславле, в своем интернетовском материале.

Здесь было уничтожено, по меньшей мере, три тысячи человек.

О страшной трагедии мало что рассказывается сегодня. Я зашел на сайт города Мстиславля. Город старинный. В конце девятнадцатого века здесь проживало почти пять тысяч евреев при общей численности в восемь тысяч. В двадцатые годы здесь было более трех тысяч евреев. Сегодня в документах истории нет ни слова о том вкладе, который внесли евреи города в развитие города и вообще Белоруссии. Нет ни слова и о Мстиславской трагедии. Не странно ли, что она будто бы продолжается здесь и дальше, если замалчивается, если места расстрела поросли бурьяном…

Расстрельная команда в основном состояла из местных, из белорусов. Многие из них приходили в гости к евреям, сидели за одним столом, были друзьями.

Моя мама, ее семья, оставили позади себя ад, кромешный ад, где была верная смерть. Но впереди были такие испытания, что если бы они знали, что им предстоит, еще неизвестно, какую бы выбрали дорогу.

Я мысленно представляю себе горящее, тревожное лето 1941 года, когда всем на той войне, а тем более евреям, негде было спрятаться. Ведь сколько раз мне об этом рассказывала мама. Я на миг закрываю глаза, и будто там, там…

Васильки, голубые васильки, белые ромашки разбежались вдоль дороги. Пройти бы по ним не спеша, подышать свежим воздухом, взять в руки молодые колоски и, потерев их, наполнить рот этими свежими зернами. А потом, потом лечь на спину и любоваться белыми облаками. Может, и стоит так делать. Тогда покажется, что там за рекой, за лесом, где остался горящий Мстиславль, все неправда, все какое-то наваждение, все какой-то вымысел или сон, страшный сон.

Но замыленные кони мчатся один за одним по дороге. Бегут по обочине с узлами в руках беженцы.

- Давай, родная, давай! – погоняет лошадь Абраша.

А отец Давид, как самый опытный, посматривает на небо, как будто предчувствуя, что именно оттуда может появиться опасность.

Такое тихое синее небо, и вдруг… тишина исчезла. Ее заглушили рокоты моторов, и вот уже чужие самолеты выскочили из-за облаков, громадные и страшные, с черными крестами с двух сторон. Они пошли в атаку на повозки. На людей.

- Мама, мама! – вскочили из телеги дети.- Быстрей, быстрей!

До спасительного леса – совсем немного, там можно хоть спрятаться среди деревьев, залечь в какую-то канаву.

Ноги подгибаются от страха, от ужаса, будто приклеились к земле.

А бежать надо, надо… бегут одна за одной дочери, и, останавливаясь, поджидают мать, отца.

Машут руками, кричат, плачут, торопят родителей, а куда им угнаться за молодыми?

А как дети могут оставить родителей? Вот и не добежали до леса. Рядом раздается взрыв… Взлетает вверх куча земли, травы, кустов. Пули визжат, свистят, кажется, что ищут, хотят найти людей.

- Падай, падай! В жито, в жито! – кричит кто-то.

Густой стеной когда-то здесь стояли хлеба. А теперь они сломаны, помяты.

Как хочется прижаться к земле, как хочется найти в ней спасение! Зарыться поглубже, чем-то укрыться, чтобы не увидели сверху, в самолете. Все вокруг гудит, шумит, грохочет, и вдруг… стихает.

Постреляв по безоружным мирным людям, немецкие летчики взмыли вверх. Как видно, шли на какое-то основное задание. Но, увидев колонну людей, решили здесь поразмяться, оставить свой кровавый след. Пять минут тому назад здесь был рай, приволье, каким всегда славится белорусская земля. А теперь все исковеркано. В кювете подрагивают подстреленные чьи-то лошади. Разбросаны вещи. А прямо, прямо возле голубых васильков – самых красивых цветов Белоруссии – чья-то кровь, и уже нет голубых васильков – васильки цвета крови. Кругом крики людей, детский плач, рыдания.

- Вперед! – гонит лошадь Абраша. И чтобы легче было ехать, молодые спрыгивают с повозки, бегут рядом и толкают ее, толкают под горку, которые на дороге появляются одна за одной.

За лесом уже Россия, а там, если повезет добраться , наверняка будет железнодорожная станция. Только бы успеть на какой-то поезд!

- Быстрей, сынок, быстрей! – торопит его Соня, всегда спокойная, хладнокровная.

Она берет власть в свои руки.

- Куды, куды, жиды? – выскакивает с палкой посреди дороги какой-то мужик, а за ним еще тройка таких же лохматых, выпивших.

Впереди разобран мост, под ним – река, после реки - мост. Видимо, специально его и разобрали, поджидая здесь беженцев.

Абраша решительно шагнул вперед.

- Вот что, хлопцы, не берите на душу грех, Если нам суждено погибнуть – пусть это сделают немцы, а не вы. Вам нужны наши вещи, деньги – забирайте. Дайте только проехать через мост.

Не было дорогих вещей, не было много денег. И откуда они могли быть у этой многострадальной семьи? Сбросили бандитам самое необходимое - какие-то кофточки, какие-то туфли, какую-то еду. Не ожидая такой напористости, мужики освободили дорогу.

Они, видимо, еще не созрели к тому, чтобы убивать евреев, к этому еще время не пришло. Но оно придет, придет. Не зря же в Белоруссии поголовно убивали. Остались в живых единицы.

И снова в путь. Где на повозке, где пешком.

Подальше от деревень, от людей. И все по проселочным дорогам. Когда застанет ночь, то лучше ночевки, чем в стогу сена, не найти. Или где-нибудь на лесной лужайке.

И вот наконец выскочили на широкую дорогу. Впереди показались станционные постройки.

- Нет места в эшелоне! В первую очередь – раненых! – отшвырнули семью из перрона.

- Наш сын – на фронте с первых дней, - показывая его документы, не отступали Соня и Давид. – Второй сын, как только нас посадит, тоже уйдет на фронт. Как же они будут воевать, не зная, где мы и что с нами? – упрашивали они воинских начальников.

Конечно, если бы была сила или наглость, они могли бы кого-то отбросить от дверей вагона, заскочить и занять чьи-то места. Но не было у этих людей ни силы, ни наглости, не были они приучены силой что-то выбивать в жизни.

- Хорошо, отдайте нам для наших нужд своего коня, а сами садитесь в товарняк, - сжалился какой-то военный командир.

Повезло, ой как повезло…

В простреленной уже несколько раз теплушке семья беженцев примостилась в уголке вагона.

Перестукивают колеса вагонов по рельсам: тук-тук-так, тук-тук-так… Усталые, измученные, свалились прямо на полу. Рядом – такие же изможденные. Все забито, забито людьми, до сантиметра. Ни встать, ни лечь. Где нашли место – там и не повернуться, и не выпрямиться. А поезд мчится из горящей Белоруссии в российский тыл, все дальше и дальше. И снова вой самолетов, и снова бомбежки.

- Проскочили, проскочили, – кто-то говорит, всматриваясь в узкую дверь. А рядом, на соседней колее, разбросаны вагоны – здесь только что прошел поезд, который разбомбили буквально за полчаса до их эшелона.

Не сосчитать, сколько было бомбежек, сколько раз соскакивали с подножки вагона и бежали куда-то укрыться, сколько раз не досчитывались своих соседей по теплушке. Но видимо, Б-г берег мою будущую маму и ее семью.

На одной из остановок, когда беженцы вышли из вагона немного отдохнуть после тяжелой поездки, к ним подошла группа военных:

- Сколько девчат! Дайте нам одну на всех! Такие молодые, как вас зовут? – обратились они к Соне.

Соня первая обратила внимание на то, что они говорят с каким-то акцентом. Ведь все боялись немецких диверсантов, а они здесь ходили в открытую.

- Да какие они девчатки? Тифозные, туберкулезные! – замахала руками мать. Перед этим всем дочерям приказала намазать лицо какой-то сажей или краской, повязать старые косынки, стараться горбиться. А когда непрошенные знакомцы отошли, сказала:

- Если кто из них услышит еврейские имена, все поймут, кто мы.

В тот вечер Рейзеле стала Раей, Малка – Марусей, а моя мама, которая с детства не любила свое имя Циля, решила, что будет Ириной – это имя ей нравилось с детства.

Три сестры Хенькины, которые вырвались из горящей Белоруссии. Слева направо – Ирина, Мария, Раиса. Крайняя слева – Алла Капланская, дочь Раисы. Она тоже родилась только потому, что уцелела ее мать.

Три сестры Хенькины, которые вырвались из горящей Белоруссии. Слева направо – Ирина, Мария, Раиса. Крайняя слева – Алла Капланская, дочь Раисы. Она тоже родилась только потому, что уцелела ее мать.

Эшелон продолжал свой путь в глубь России, под бомбежками, под пулеметными очередями. Не только семья моей мамы – тысячи и тысячи еврейских семей спасались от врага, чтобы потом, вернувшись домой, продолжать жить дальше – создавать семьи, рожать детей. Пройдут годы – и снова еврейская волна поднимется с насиженных мест. И те осколки, которые остались после войны в живых, создав свои семьи, привезут в Израиль. Но это все еще будет в далеком будущем. А пока предстояло пройти много дорог.

- Я не просилась быть директором школы. Но коль меня назначили – прошу выполнять все мои распоряжения, - твердо говорила собравшимся на педсовете новый директор школы Ирина Хенькина.

Здесь, в Оренбургской области, три сестры Хенькины были с радостью приняты на работу учителями. Не хватало в области педагогов. Ирину приметили, повысили в должности. Вот сейчас, ведя свой первый педсовет, она заметила:

Здесь, в Оренбургской области, три сестры Хенькины были с радостью приняты на работу учителями. Не хватало в области педагогов. Ирину приметили, повысили в должности. Вот сейчас, ведя свой первый педсовет, она заметила:

- Знаю, есть те, кто меня не желал видеть руководителем школы. Я не просилась, даже отказывалась. И согласилась только с одним условием – что как только освободят Белоруссию, меня освобождают с этой работы без промедления.

И сразу же спало напряжение, вздохнула с облегчением светловолосая учительница из местных, претендовавшая на эту должность.

Николай Чашкин, Исаак Капланский- мужья двух сестер Раисы и Марии - и Абрам Хенкин. Участники ВОВ.

Но что давала Ирине директорская должность?

Прибавка к зарплате? Она была незначительной, больше было забот, проблем. Уроки окончены – и всей школой собирать колоски. Приходит зима – надо заботиться про топливо. Какое было время тогда – за колосок, сорванный в поле, судили, за опоздание на работу судили…

А вечером так хочется есть, так хочется есть!

- Может, посетим тех учеников, кто не ходит в школу? Это же наша работа! – стреляет глазами озорная Маруся.

- Вообще-то нужно узнать, в чем дело, - соглашается более тихая Ирина.

Сельчане полюбили молодых учителей. Здесь, в глубине России, местные жители не понимали, что такое антисемитизм. Видели в этих девчушках что-то светлое, что-то новое, которое они несут их детям.

Родителям было интересно знать, как учатся дети. А в конце встречи гостеприимные хозяйки нередко открывали заслонку печи:

- Не побрезгуйте, поужинайте вместе с нами, - приглашали они сестер к столу в то военное время.

Пройдут годы. Но до сегодняшнего дня моя мама вспоминает те оренбургские булочки. До сегодняшнего дня ни одной хлебной крошки не смахнет со стола…

Старшина Николай Чашкин и старший сержант Давид Златкин были близкими не только потому, что стали мужьями двух сестер, что оба прошли войну… Их объединяло еще и то, что по льду, который прямо трещал у них под ногами, они прошли реку Урал…

Старшина Николай Чашкин и старший сержант Давид Златкин были близкими не только потому, что стали мужьями двух сестер, что оба прошли войну… Их объединяло еще и то, что по льду, который прямо трещал у них под ногами, они прошли реку Урал…

Тогда же заневестилась и Маруся. Кудрявый Николай Чашкин, один из сельских ухажеров, станет ее мужем, отцом ее детей. Как в кино, мелькают страницы их жизни. Совсем непохожие – он светлый, с вечно смеющимися глазами, кучерявый, она темноволосая, обаятельная какой-то своей южной, неместной красотой.

Именно она, моя тетя Маруся, из этого сельского паренька вырастит учителя, художника, будущего выпускника московского института. И когда она так рано уйдет из жизни, Николай своей любимой жене поставит не просто памятник – скульптуру. Эта скульптура и сейчас стоит в родном городе Мстиславле, куда они приехали после войны. Лицом – не похожа, специально так сделал Николай. Но руки, фигура, ноги – все ее, ее. И такого памятника в округе нет ни у кого. Сам Николай тоже ушел из жизни. А их дети – старшая, Людмила, в Минске, Галина - в Америке, Светлана, к сожалению, умерла в Москве, а Сашка, самый младший, Сашка, любимец семьи – в Израиле. Ростом с отца, такой же большой, крупный – настоящий оренбургский казак. А глаза – как у сестры Маруси, еврейские глаза. Кто бы мог подумать тогда, в степном Оренбуржье, что они, молодые и влюбленные, дадут жизнь своим детям, которые разлетятся по всему миру.

А судьба второй сестры – красавицы и хохотуньи? Раиса вмиг околдовала фронтовика, капитана Исаака Капланского. Родила двух детей. Сын, Дима, к сожалению, Израиль не увидел – рано умер. В новую страну его жена, белоруска Галина привезла сына Александра, дочь Галю. Сегодня Александр, бывший офицер российской армии, ходит на сборы в израильскую армию, растит дочь и сына, а его сестра Ольга, выпускница израильского института, имеет уже свою дочь. Все они живут в Ашдоде. Как и дочь Раисы, Алла, вместе со своим сыном Романом.

Дети Абраши – Аня и Вера - тоже в Израиле, и его внуки Слава и Инна, прошли службу в армии Израиля, как и другие.

Дети Абраши – Аня и Вера - тоже в Израиле, и его внуки Слава и Инна, прошли службу в армии Израиля, как и другие.

Я часто думаю о том – если бы повозка, которая мчала их по проселочной дороге, не вывезла? Все бы мы бы остались там… Все.

Рассказывая об этой семье, я вновь продолжаю рассказ о своей маме.

Я молю Б-га, чтоб он дал ей много лет жизни. Я – счастливый человек. Из 63 лет своей жизни кроме тех лет, что служил в армии, учился и работал некоторое время в России, я все время рядом.

А последние 20 лет живем вместе, в одной квартире.

Сейчас моя мама спит.

Я слышу ее дыхание – ровное и спокойное.

Моя мама знает, что я дома, поэтому она спит спокойно.

Спит безмятежно.

А я иду дальше по ее жизненной дороге.

Красавица-учительница в селе Красавичи

Красавица-учительница в селе Красавичи

Помню, хорошо помню, как отец, с бледным лицом, осунувшийся, откуда-то вынырнул вместе с возницей.

- Вот, Ира, он довезет вас до села Красавичи, а я поищу какую-нибудь работу здесь, - говорил он, стараясь выжать улыбку на почерневшем от безнадежья лице. Это позже я узнал, что ставший инвалидом в 20 лет, потерявший мать и сестер, брата, а потом и оставшись без партийного билета (о чем он переживал долго), безуспешно искал хоть какую-нибудь работу в городе Климовичи. Видя его безрезультатность, мать направилась в районо. Его заведующим был Леонид Васильевич Тимахович – бывший партизан, впоследствии любимый учитель моих братьев и герой моих очерков. Но такое тогда было время, что в конце 40-х – начале 50-х годов к евреям относились предвзято – назревало дело врачей...

В стране искали новых врагов, а кому ими быть, как не людям некоренной национальности?

Моей матери было все равно. Высокая, статная, с черной косой, она наперекор секретарше вошла в кабинет заведующего отделом народного образования.

- У меня растут двое будущих солдат. Вырастут – увидите. Я не прошу милостыню – я требую работы.

Такой напористости бывший партизан не ожидал. Посмотрел на молодую женщину – простое ситцевое платьице, круглые башмаки. Взял в руки документы: до войны уже была учительницей, в тылу – учительница, а позже директор школы. Вернулась на родину после эвакуации, мать двоих детей, жена фронтовика.

- Какой из нее враг, какая она сионистка? – подумал он, подходя к столу, вспоминая заголовки вчерашних газет.

А когда повернулся к Ирине – уже принял решение. Это почувствовала просительница.

- Опять, опять нет работы? – тревожно спросила она и не смогла приподняться с табуретки. – Куда же мне идти?

Заведующий районо посмотрел ей в глаза:

– Ирина Давыдовна, мы в таких учителях, как Вы, просто нуждаемся. Верно, ведь вы преподаватель русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, учительница немецкого языка, преподавали в начальных классах? Вы это все можете?

- Да, могу, - не веря своему счастью, подтвердила Ирина.

- Вот и хорошо. Даю Вам на выбор несколько сельских школ, - сказал Леонид Васильевич.- Выбирайте любую из них.

И стал называть их.

Моей матери было все равно, куда ехать. Все были далеко от города, во все села никогда не ходил автобус. Все были отрезаны от райцентра бездорожьем.

- Может, Красавичи? – прошептала Ирина. – Все-таки в селе с таким названием не должно быть плохо.

И вот возница поторапливает лошаденку, а мы – я, мой младший брат Яков, мать – сидя на каких-то узлах, едем, едем, едем… Только что соскочив с повозки, моя мать бросилась в какой-то ларек, который был на окраине города, и протянув сетку черного хлеба, счастливо заулыбалась:

- Все, теперь не пропадем, с хлебом будем.

Село Красавичи, такое же бедное, как все села, которые были в округе, славилось только своим названием. Считанные годы прошли после войны – народ еще не отошел от ее пожарищ. Еще землянки. Зайдешь в избу – в первой половине корова, во второй, через порог – живут люди. Земляной пол, из мебели – только лавка посредине хаты, да в углу печка.

И бывшие партизаны, и вояки-фронтовики, и вернувшиеся после отсидки полицейские – все жили в селе.

И тут – первая еврейская семья, диковинка! Ведь убивали евреев повсеместно в этих краях!

Моя мать страшилась только голода – больше ничего. У нее ничего не было – только двое сыновей и ситцевое платье.

Но случилось чудо – мою мать полюбили все в селе. Это пришло со временем:

С чего начинала здесь жить моя мать? Прежде всего, привела в порядок старую хату. Сама все убрала, очистила коровник привела сюда корову.

- Детям нужно молоко, - так она решила.

Завела попозже гусей, уток, привезла топливо.

- Вот дает наша новая учительница! Не на один день сюда приехала – надолго! – улыбались сельчане.

И до нее здесь были приезжие учителя, которые жили на квартирах, но они никакого хозяйства не вели.

- Наша новенькая – совсем другая. А в школе, на уроках – тишина. Ее дети слушают, – судачили сельчане.

Я, самый старший, хорошо помню, как было моей матери. Даже сейчас ощущаю эту тяжесть. Набросит на себя что-то – и по скользкой дороге к колодцу за водой. А воды нужно много – и для себя, и для хозяйства. Я , конечно, помогаю, как могу, но какой из меня – дошкольника- помощник. А уж если дрова нужно нарезать – без моей помощи уже не обойтись. Меня за ручкой пилы и не видно. Я дергаю на себя, чуть не плача – нет ни сил, да и от мороза окоченел. Но как я могу маму одну оставить на улице? Вначале сырые дрова шипят, стонут, потом разгораются, и в доме уже просто рай.

Вот уже булки подоспели – румяные, белые. Это мама из каких-то запасов испечет хлеба, да такие, что соседи в глаза не видели.

- Это же дочь мельника, на муке выросла. Такие булки! – все восторгался наш отец.

А он, работая то фотографом в одном из райцентров области, то еще где-то, не забывал семью. В селе ведь не было работы. Как-то возвращается домой, а мать ему даже не успела сообщить о "сюрпризе" – о рождении третьего сына.

- Зашел в спальню – а там непонятно что. Алик – так зовут в семье меня – Яша и еще кто-то третий. Не пойму…

На столе – свежеиспеченные хлеба, в доме – порядок, в сарае полным-полно живности, а мать усталая свалилась без ног.

Отец всегда вспоминал про тот вечер, а мать, слушая его, добавляла:

- Ты ведь главного не знаешь. Под утро я с бабкой-повитухой родила Сергея, - так она назвала своего сына в честь мамы мужа (ее звали Сара), а вечером я уже подоила корову и встала возле печи. На кого мне было надеяться?

Мама моя, мама! Ты была и есть для меня необыкновенной! Я иду в первый класс Красавичской школы. Солнце сияет золотом. Я так долго мечтал стать учеником. На радостях мы зашли с тобой в сельский магазин, и ты мне в новый портфель положила целую кучу печенья. Помню, ты хотела его открыть, а я от своей детской жадности закрыл портфель – ведь первый раз в жизни мне досталось такое богатство. Мама только улыбнулась – она сама была лишена такого угощенья. А я обхватил портфель одной рукой, а другой держась за руку мамы, направляюсь в школы. Мне кажется, я взрослый, большой. Иду нога в ногу с мамой.

- Давыдовна, здравствуйте!- говорят одни.

- Наставница, добрый день! – говорят другие.

- Ирина Давыдовна! – окружили ее ученики.

Нашей маме было чуть более 30 лет. Одна с маленькими детьми.

В Красавичах родилось еще три сына – Сергей, Григорий и Лев. Как она справлялась со всем?

Помогал отец, но что мог помочь особенно инвалид войны? Поэтому вся тяжесть выпала на ее долю – на ее нелегкую женскую материнскую долю.

Вот и сейчас я будто вижу ее, самую красивую в селе Красавичи. Мама спешит в школу, а после нее – домой, к своим детям. Мы ведь дети наставницы – значит, всегда должны быть в чистых, опрятных рубашках. И моя мама, перебросив через плечо таз с постиранной одеждой, направляется к реке, чтобы ополоснуть ее. Заходит по колени в воду. Вода бежит, струится вокруг нее, а мы плаваем рядом, барахтаемся.

- Мама, смотри, смотри! – и стараемся сильнее бить ногами и руками по воде.

И снова таз, наполненный одеждой, на плечо. И босиком – по тропинке, по росистой траве к дому.

А местные жители только снимают фуражки и приветливо здороваются с наставницей.

Как только залохматимся – ножницы в руки.

- Пальцы в рот – чтобы память не отшибло, - командует мать.

Мы верим, сидим тихо, не крутимся, не вертимся.

Подстриженные, вылетаем на улицу, в коротких подштанниках, в белых рубашках.

Каждое утро – я бегом-бегом к сараю. Знаю– мама уже здесь. Она давно встала, истопила печь, приготовила что-то на завтрак, подоила корову.

В руках – большое ведро с парным молоком. Я взахлеб пью сыродой, не останавливаясь.

- Дурачок, его же нужно процедить, куда ты? – треплет меня за волосы мать.

Я поднимаю глаза и вижу ее взгляд – счастливый, добрый, ласковый.

В селе Красавичи мы прожили 7 лет. Не знаю, что было бы в те тяжелые послевоенные годы, если бы наша мама была другой – может, менее приспособленной, может, менее выносливой. Не знаю, откуда она брала на все силы…

ЗНОЙНОЕ ЛЕТО 1953 ГОДА

Небольшое белорусское село с красивыми добрыми людьми (в основном) тепло приняло еврейскую семью – первую после войны. Как эту семью мотало! Только-только окончилась война. Давид с обещающим будущим по тем временам – все-таки фронтовик, выпускник партшколы – был вынужден покинуть город, где родился – Мстиславль. Такие были тогда времена. В итоге, без работы, исключение из партии по не зависящим от него причинам – зато остался на свободе. Конец 40-х – это же продолжение 37-го года! Снова Оренбург, где находились во время эвакуации. Сюда привезли уже меня в пеленках. И снова Мстиславль – это же какое расстояние! И все в обычных поездах, с пересадками, в толкучках при штурме вагонов. Если, несмотря на то, что уже было двое маленьких детей и преодолевали такие дороги – значит, что-то заставляло молодую семью. Сейчас уже никто не помнит, что именно.

Поэтому село Красавичи действительно было первым спокойным местом для семьи. Отец продолжал поиски себя – с целины приходили диковинные посылки с кусковым сахаром, доселе никогда не виданным, бело-белым рисом. А когда надоело ему искать счастье вдалеке от семьи – сделал дома самодельную фотолабораторию, заколесил по селам с треножкой и фотоаппаратом "Фотокор", неизменно имея при себе какую-то накидку для фона. По этой накидке я как-то узнал в интернетовском снимке одну семью из Красавичей. Уже внук, уже москвич, искал тех, кто знал его семью. Я откликнулся через 50 лет. Думаю, нет, уверен, что снимки моего отца хранятся в семейных альбомах и сегодня.

Взяла основную тяжесть на себя моя мать потому, что в селе для всех она была учительницей. Отец для всего села был только ее муж.

Как-то, помню, мороз в разгаре, а для коровы – ни грамма сена. Отец только кряхтит, поднимает глаза на мать.

- Учительница, сено кончилось, - официально он ей сообщает. Мол, попытайся что-то сделать.

И мать уходит в поиски корма для нашей буренушки.

Не знаю, к кому она ходила – или к соседям, или к руководству местного хозяйства – ведь в середине зимы у всех была бескормица. Но что в тот день привезла воз сена – помню отчетливо.

Весна в тот год припозднилась. Наконец-то растаял снег. Земля была готова к посадке. На нашем участке было немалое поле, отведенное под картошку. Кое-что сохранили до весны, что-то прикупили у соседей, но как посадить вручную. Дети все маленькие. У отца – одна рука ранена на фронте, вторая искалечена на целине. Не осилит он эту работу, хотя позже вскапывал дважды – и во время посадки, и во время уборки.

Мать задыхается в работе.

- Давай поставим корову в плуг, - предложил кто-то из соседей. Мать кое-как, скрепя сердце, согласилась.

А Буренушка, любимица нашей матери, подняла на нее свои глаза, тужится-тужится, и не может сдвинуться с места. Откуда у Звездочки силы после тяжелой зимы?

Помню, хорошо помню – прильнула мать к Звездочке, а у нее слезы, будто плачет.

Смотрит на буренушку, плачет и мать. Так и стоят посредине поля, голова к голове – голова матери и голова Звездочки, а солнце припекает все сильней и сильней.

- Нет уж, как-нибудь посадим картошку, но корову губить не дам! – отрезала мать. Сама, с помощью детей, соседей как-то посадили в ту весну картошку, обеспечив себя ей на следующий год. Так и жили – довольны малым, не замахиваясь на большое.

- Бульба утром, бульба днем, бульба вечером, - пробовал шутить отец. И уже серьезно добавлял:

- Ира, что делать? Ведь не с золотых приисков я вернулся – с войны.

Мать любили все в селе – открытую, простую. Отец с осторожностью относился к людям, разделял их на тех, как он говорил, кто советские, а кто нет. Кто ушел на фронт в сорок первом году, как он, а кого погнали в сорок третьем году, после освобождения Белоруссии. Но уж если прикипал к кому-нибудь – душа и сердце нараспашку.

Как-то, размахивая портфелем – единственным на всю школу, все–таки сын наставницы, остальные ходили в школу с домоткаными льняными торбочками – я перескочил через лес, через мостик, под которым журчала узенькая речушка, вбежал в дом.

Еще в коридоре услышал музыку. Раскачивая висящую на веревке люльку, в которой находился брат Григорий, отец подпевал своему другу Сеньке. Сенька, известный балагур и гармонист, пройдя две войны, финскую и германскую, за что отец относился к нему с уважением, распевал, растягивая мехи своей гармошки:

"По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед…"

И тут же переходил на другую:

"За фабричной заставой, где закаты в дыму…"

Как только заканчивали петь, брат Григорий подавал голос.

И потом так повелось – как только Григорий в слезы, отец к матери:

- Я за Сенькой.

Теперь я понимаю, почему Григорий так сильно любит слушать песни, любит их переписывать. Он – выпускник филологического факультета, бывший завуч Тбилисской школы, тоже живет в Ашдоде. Знаком для многих на "русской улице" Любовь к музыке, видимо, заложили ему в раннем детстве Сенька вместе с отцом.

Всем было трудно. Но нам труднее всех: у кого-то был свой дом, у нас – квартира; у кого-то хозяйство – нам еще предстояло им обзавестись.

- На одном месте и камень мхом обрастает, а вы только-только… - все успокаивали нас соседи.

И тем не менее, мы были такие, как все, жили как все, но чувствовали себя другими. Когда наступала русская пасха, я почему-то не получал от матери новую рубашку, несмотря на то, что мои сверстники в них щеголяли.

Прежде всего, не всегда была новая рубашка, да и отец все ставил на свои места:

- Сынок, это не наша пасха, не наш праздник. Подрастешь – все поймешь. – разводил он руками.

Ершистый, равно невзлюбивший советскую власть, он любил таких же ершистых, как он сам.

- Николай Соловцов – мой ученик, талантливый паренек, встреться с ним, поговори с ним, – говорит мать отцу.

И отец, прищурив глаза от солнца, спешит к соседям домой, приглашает Николая к себе.

- Николай, у тебя получится, ты же любишь писать. Посмотри, сколько тем новых вокруг!

- Да где эти темы в нашем селе? Ничего нового.

- Нет, выйди на улицу. Что видишь перед собой вдалеке?

- Школу.

- Правильно, школу. А на ней?

- На ней – новая крыша.

- Вот тебе и название заметки, "Школу готовят к новому учебному году", - учит его отец.

Сам публикуясь в районной и областной газетах – я помню его статьи с подписью "Д. Златкин, житель села Красавичи" – он вокруг себя организовал литературный молодняк. Николай Соловцов – один из них. После школы он окончил факультет журналистики Белорусского университета, стал автором ряда поэтических сборников. Первый секретарь райкома, а позже – ответственный работник партийных и советских органов, он был близким другом нашей семьи, как и его братья.

Позже я узнал, что отца Соловцова арестовали и расстреляли как врага народа. В пятидесятые годы его реабилитировали.

И вот в таких людях отец видел близких себе по духу.

В веренице жизни, мои родители не успевали обсудить, обговорить свою жизнь – мол, как живем, что можно изменить? А что можно было изменить? Страна после войны залечивала свои раны, и только здесь, в Красавичах можно было как-то жить, прозябать на скудную зарплату учительницы да случайные подработки отца.

Себе не могли помочь – другим стремились. Как-то мать обронила в разговоре, что ее ученик Николай С., нуждается в лечении, не ходит в школу по болезни ног. Отец, не долго думая, куда-то написал, попросил за паренька. Поправив здоровье, он учился в школе, в институте.

Уезжая в Израиль, я зашел в кабинет милицейского полковника Николая С. Для меня он не был полковником, не был Николаем Ивановичем – он был Миколой, пареньком из села Красавичи. И он хорошо помнил, кто помог ему в жизни. Без слов мы сидели напротив друг друга, и не было никакой пропасти между нами, хотя один уезжал за границу, а второй оставался здесь.

- Миколиха, Миколиха, твой сын лежит в гиревичских кустах! – прибежали к нашей первой хозяйке сельчане.

Миколиха, вдова погибшего на фронте Миколы, одна поднимала трех детей. Ой как нелегко ей было одной поднимать! Но первый огурец на грядке, первое яйцо она отрывала от своих детей и делила его с нами. Как младшие братья мы были детям Миколихи, они нам – как старшие. И узнав новость, что ее сын обессилел от голода и лежит за 5 километров от дома, не может идти домой, хватала Миколиха краюху праснака – смесь картошки и муки – и летела к сыну.

- Миколиха, я с тобой. Подожди, помочь надо! – бежал рядом отец.

Вырос сын Миколихи, и как мечтал, стал хирургом. Хорошим хирургом. И когда отцу нужна была срочная операция, Николай Прудников, отстояв смену у хирургического стола, снова зашел в операционную.

- Ты что думаешь, ты что сидишь? Вся Белоруссия – черное пятно после взрыва на Чернобыльской станции. Никому не говорят правду, скрывают, но я как врач видел секретную карту. У тебя есть возможность уехать в Израиль – уезжай срочно, спасай свою семью, себя. Один раз твой отец потерял свою семью! – горячо убеждал меня Николай.

Это было сразу же, в 1986 году, когда никакой информации о чернобыльской катастрофе еще почти нигде не было.

Отец, по натуре активный, переживал из-за своей неустроенности.

- Я остался вне строя, мой строй давно ушел вперед, - все повторял он.

Босоногим, я обскакивал все Красавичи – искал строй для своего отца.

Босоногим, я обскакивал все Красавичи – искал строй для своего отца.

А я, дошкольник, попозже – ученик младших классов, все намеревался найти этот строй, чтобы отец вернулся в этот строй, а не был одним.

В селе дети быстро взрослеют – меня знали все и я знал всех. Босоногим я обскакивал все Красавичи – реку, луга, кусты, добирался до сельсоветских построек, магазина, до школы, до тракторного стана, до фермы. Строя нигде не было. И вот однажды возле своего дома обнаружил машину, что было редкостью в селе, и выходящих из нее людей.

- Папа, к тебе приехали, чтобы забрать тебя в строй! – вскочил я в дом.

Отец вышел на улицу, маленький, колючий, в единственных для такого случая штанах, недоверчиво уставился на приезжих. Я не понимал, о чем речь, но стоя рядом, дергал отца за руку – мол, соглашайся, возвращайся в строй, за тобой приехали. То ли послушал меня, то ли сам невзначай кивнул головой, но решили так, что завтра отец уезжает в соседнее село Высокое, где будет заведующим столовой при машинно-тракторной станции.

Казалось бы, о чем здесь можно говорить? Но как раскрылся здесь талант отца! Никогда он не был на такой работе, даже не знал ее толком. Но вскоре все изменил. Прошло несколько месяцев, и я, взявшись за руку с младшим братом Яковом, направился в гости к отцу.

Босиком, по мерзлой земле, за шесть километров.

- Где столовая здесь? – спросили мы у людей.

- У нас уже новая столовая, ищите возле старой, – ответили нам.

Вскоре мы увидели красивый финский домик – новую столовую. Мы мало что понимали, но поняли одно – что раньше все воровали у рабочих.

Что сделал отец? Срочно построил новое помещение, сделал на нем решетки, поменял кухонных рабочих, заменил повара и… заимел врага в лице директора местного хозяйства. Обнаружив, что в ведомости количество продуктов записано больше, чем их поступает в действительности в столовую, особенно мяса. Ведомость отказался подписать.

- Я не дам тебе воровать у людей! – жестко заявил директору. – Ты хочешь кормить своих городских друзей – но не за мой счет и не за счет механизаторов.

- Да я тебе грамм мяса не дам для столовой! На коленях будешь просить! – пригрозил новому заведующему столовой всесильный директор столовой.

Что думает отец? Долго не думая, находит новое помещение, ставит свиней на откорм, чтобы самому иметь мясо для столовой, а не быть в зависимости от других.

Я думаю – каким инициативным человеком был мой отец! И как было ему трудно проявить себя, когда просто не давали этой возможности.

Скоро он снова вернулся в Красавичи, снова усталый и отрешенный от жизни. На свое прежнее место работы вернулась заведующая столовой, которая находилась в декретном отпуске и которая всех устраивала.

Солнце высоко стоит в зените. Ноги уже не идут – тянутся по пыльной дороге, от села к села. Из Красавич – в Высокое, из Высокого – в Гиревичи, из Гиревичей – в Тимоново, а за ним уже город Климовичи, и там уже можно будет купить хлеб. Сколько мы уже идем, сколько? Кажется, рядом уже этот поворот. Только приближаешься к нему – он отдаляется, и так поворот за поворотом.

Сколько мне было тогда лет? Лет восемь, не больше. С матерью тащусь в город за хлебом – 20 км в одну сторону, столько же – назад. Не помню, как дошел, как вернулся. Помню только бесконечную дорогу, да песок в зубах.

Сколько раз мои отец и мать шли по этой дороге, чтобы что-то принести нам, детям. Хлеб. Это понятно, но как-то утром я обнаружил возле своей кроватки голубой маленький трехколесный велосипед. На своих руках, передавая один одному, принесли его родители из города, принесли для меня в такую даль.

Видя это, тоже хотелось как-то помочь матери.

Вы знаете, что такое соевая мука? Это такая сладкая мука, сладкая-сладкая, что если испечь из нее что-то, то в рот взять нельзя. Но если нет ничего другого, то и такая мука – спасение. В сельском магазине меня зажали между взрослых, никто не смотрел ни на детей, ни на взрослых, ни на стариков. Всем хотелось муки, даже этой муки, которую выбросили на прилавок. Как я дополз до продавца – не знаю, не помню, но помню, что насыпали мне целую наволочку муки – видимо, пожалели ребенка.

Я поднимаю наволочку с мукой – и… падаю. Встаю, тащусь по дороге. Солнце жарит.

Как-то скатился с пригорка.

Дальше через кусты – напрямик, километра два, не меньше, к дому.

Не выпускаю наволочку с мукой из рук. Знаю – в доме пустым-пусто.

Где взять силы? И тут вспоминаю мамину улыбку.

Как она мне дала на что-то два рубля, а я купил не то, что она просила - приобрел себе пенал, которого никогда не видел. "Как сказать, что истратил деньги?" – все переживал я. Но мама только, тяжело вздохнув, погладила меня по голове.

Вспомнив это, я с новыми силами зашлепал босиком по пыльной дороге. В тот день отец тоже достал где-то каменные, затвердевшие булки. Вот это был праздник!

Всем было невыносимо тяжело в белорусском послевоенном селе.

Как-то заскочил к соседу. Седовласый дед поставил передо мной блюдце с диковинной золотоватой жидкостью.

- Ешь, дитятко, ешь, - приговаривал он, улыбаясь. – Это сын нашей наставницы, - сообщил он своим домочадцам.

Так в первый раз я попробовал мед.

В один из дней, взявшись за руки с братом Яковом, мы побежали на могилки, куда направились все жители села.

Мы – дети Давыдовны

Мы – дети Давыдовны

В Белоруссии есть такой праздник - Раданица – когда к ушедшим из жизни приходят родные.

Представьте себе – белорусское послевоенное село, сюда приходят сельчане на могилки с продуктами, которые они к этому дню готовят заблаговременно, отказывая себе днями во всем.

Ничего не понимая, ничего не зная, мы заскакиваем сюда. И никто не сказал: "Уходите отсюда". Наоборот, наперебой один за одним нас расхватывали знакомые нам и незнакомые жители села Красавичи.

- Это же дети Давыдовны, нашей наставницы, - говорили они, угощая нас всем, что приготовили к этому дню.

Мы стали частью той жизни, стали своими, и только потому, что наша мама, приехав в это село, стала своей, стала близкой всем этим простым, открытым людям.

Ночной рейс

Весенние солнце слизало остатки уцелевшего снега на дороге, оставив его островками на полях, возле мелкого кустарника. Распутица уже прошла, дорога большей частью подсохла, но местами еще коварная и непредсказуемая. Да и дорогой ее назвать нельзя – узкая проезжая часть, беспощадно измотанная телегами, редкими машинами, пешеходами. Ее бы как-бы подновить, подправить, но где взять силы? Довоенные мужики где сейчас? Считай, почти все полегли в окопах от германца, или засыпаны во рвах своими же, из расстрельных команд, как враги народа. А те, кто вернулся – один-два на село, инвалид. Подросший молодняк кое-как управляется на тракторах в поле, на фермах. Здесь не хватает людей. О каких дорогах можно говорить?

Невеселые мысли одолевают Ирину. Уже несколько лет она живет в селе Красавичи. Приехала сюда с двумя сыновьями. Ой как разбогатела за это время здесь – возвращается в город уже с пятью сыновьями! Вспоминая каждого из них, улыбнулась про себя, и в то же время сердце застучало сильнее.

- Куда ехать? Может, повернуть назад?

Только вчера, прихватив старшего сына и спеленав младшего, пятимесячного, вскочила на попутную машину.

Благо, посчастливилось – не каждый день ходят попутки в город. Находясь кузове, боялась только одного – как бы не выронить ребенка из рук, когда машина подскакивает на колдобинах или проваливается в дорожные ямы. Пока доехала до города – руки одеревенели, пальцы не могла разжать, так держала намертво маленький сверточек.

- Мама, мама, приехали! – вывел из оцепенения старший сын Алик, в каком-то кожушке, в кирзовых сапогах, не по годам взрослый от своего положения старшего сына и брата.

Из города – еще пешком три километра, с сумками, с грудным ребенком. Наконец-то долгожданный поселок Михалин! Здесь, в стареньком домике, ее ждал какой-никакой отдых. Давид, ее муж, пропадал то в больнице, возле тяжело заболевшего отца – один он у него остался после войны, то иногда, оставшись дома, восстанавливал свои силы – радостно встретил жену с детьми. Он давно уже упрашивал ее, просил, вызывал.

- Ира, я без тебя с отцом никак не справлюсь, приезжай! – настаивал он.

Ира не могла бросить мужа в трудное время, но как приехать? Даже нет на чем. И вот решилась, примчалась, и поняла, что здесь она нужна не на день, не на два – навсегда.

- А как же работа в школе?

- Учебный год уже заканчивается, осталось всего меньше месяца. А здесь, в городе, побольше школ. Нужно переезжать, – убеждал ее Давид.

- А дети, как дети? Как я их привезу, на чем? – ни на минуту Ирина не забывала своих оставшихся в селе детей: Якова – семи лет, Сергея – пяти, Гриши – трех лет. Одни, одни в глухомани за двадцать километров, не позвонить, не приехать. Попросила соседок:

- Милые, дорогие, присматривайте, я мигом прискачу.

Надеялась на них, но разве сердцу материнскому прикажешь не волноваться?

Давид, человек решительный и горячий, сейчас не мог принять никакого решения. Кому ехать за детьми? Конечно же, ему – он мужик! Но все ли он сделает правильно? Да и его отец в больнице.

- Ира, я думаю, тебе нужно ехать назад, - поднял он на жену свои воспаленные от бессонницы глаза.

Ира понимает, что больше некому. Она была так разбита за прошедшую поездку, что просто от усталости валилась. А ночью поднялась температура у младшего, Льва, Ленечки. Мать то брала его в руки, гладила по горячему лобику, смотрела в глаза, слушала, как он дышит. А он дышал тяжело, кашлял, задыхался. Мать держала ребенка в руках и все подходила к окну, ожидая увидеть лошадь с повозкой. Как оставить маленького грудного ребенка с температурой, кашлем, на кого? До утра так и не уснула, ломая себе пальцы.

- Ира, иди, иди. Если нужно будет – я вызову врача, – подталкивал ее к выходу Давид.

Не вызвал он врача.

Не до того было.

Да и телефонов не было не только в доме – даже во всей округе. А еще с больницы прискочил посыльный:

- Твой отец очень слаб, зовет тебя, плохо ему.

И неверующий человек, Давид, потеряв всю семью на войне и сам оставшийся калекой, стал вспоминать слова еврейской молитвы, услышанные в детстве, стал просить Б-га о помощи.

Он не мог разорваться между больным сыном и больным отцом. Не мог.

К счастью, все обошлось.

На роду у Льва, видимо, было написано много добрых дел – он еще станет дважды директором средней школы. Первый раз – в Белоруссии, до армии, во второй раз – в России, после службы. Он еще станет в нашей семье отцом двух офицеров израильской армии – сына и дочери. Моложе меня на десяток лет, он сегодня преподает математику в одной из средних школ Ашдода. Улыбается жизни вместе со своей женой Аллой.

Но на это еще придет время…

Оклемается и наш дед.

Но мать тогда не знала, что и как будет – будущее ведь не предвидено увидеть, предугадать. Вот она и страдала, сидя в телеге, разрываясь между сыновьями, оставленными в городе и в селе.

- Быстрее, Виктор Иванович, быстрее! Хоть бы засветло приехать!

Лошадь, которая устала после дневной работы, останавливается, и в то же время телега проваливается в какую-то яму.

- Давыдовна, толкай, толкай!- кричит возница.

И Давыдовна, вспоминая все маты и особенно русские, толкает, как только может. Толкает и плачет, плачет и толкает. Плачет от безысходности жизни.

Почему жизнь так к ней боком?

- Давай, милая, давай! – толкает телегу сельская учительница-еврейка.

И ругается матом, как самая настоящая русская баба.

А чем отличается от нее?

В руках топор держит не хуже.

Два полных ведра на коромысле несет даже не согнувшись, так же, как все.

Под вечер добрались, наконец, до деревни Красавичи. Вымокшая, продрогшая, ввалилась в избу. На полу спят трое сыновей, дверь открыта.

- Яша, сынок, проснись! – тормошит старшего мать.

- Мама, мама! – вскочили дети.

А Яша рассказывает, как были одни целый день, как ночевали одни целую ночь.

- Я накормил маленьких братьев, протопил печь, сел рядом возле них, чтобы смотреть, как они спят, и больше ниче-гошеньки не помню.

Яков, будущий авиационный инженер, выпускник Куйбышевского авиационного университета, с самого детства мог брать на себя ответственность.

Большая хата Горбачева – сельского учителя, где квартировала Ирина Давыдовна - сейчас стала еще больше. С окон сняли занавески, разобрали кровати, сложили вещи. Мать потом шутила:

- Один Горбачев дал мне жить свой дом в селе, а второму Горбачеву я оставила свой дом, уезжая в Израиль.

- Небогато у тебя добра, наставница, - зашли попрощаться соседки.

- А мне ничего и не надо – вот мое все богатство, - сказала мать, прижимая к себе трех сыновей. – Да двое еще в городе.

Но стали нагружать телегу – и оказалось, что и то нужно, и это нужно. Не выбросишь же белье, вещи. Все наживалось с трудом в тяжелые послевоенные годы. Усадила вначале всех сыновей, а рядом – все вещи, что решила взять с собой. А самой и места нет.

- Выбрасывай, оставляй здесь, – предлагает возчик.

- Как выбросить, это же детские рубашки? – прижимает их мать к себе.

- Как выбросить эти кастрюльки, в чем же я буду готовить детям? Нет, ничего не могу выбросить!

- Ну тогда сама иди пешком! – взорвался возчик.

- И пойду! – с вызовом ответила мать.

И это не выдумка – это чистая правда. Все двадцать километров она шла рядом, и всю дорогу держала за руку самого младшего – Григория. Только бы не выпустить его руку, только бы удержать, чтобы он не упал под колеса телеги или под ноги коня. О себе не думала. А ведь могла и кубарем скатиться в кювет, и сама попасть под телегу. Всю ночь добирались. Приехали только под утро.

- Иду, иду… Вдруг, чувствую, засыпаю, но как могу, как. Сразу же заставляю себя открыть глаза.

Всю ночь ползли по темной, раскисшей, непроезжей дороге. Только под утро добрались до Михалина.

Я только на миг представляю эту дорогу, эту ночь. Это нужно было быть не двужильной – стожильной, тысячежильной, чтобы пройти ее, чтобы выдержать. И только когда мать снова увидела пятеро головок на одной кровати – три в одну сторону и две в другую - наша мать смогла позволить себе отдых.

А утром, на новом месте, нужно было начинать уже все с начала. И этому началу предстояло быть далеко не легким…

НЕМНОГО СОЛНЦА В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

Почему слова "голод" и "холод" так похожи и по звучанию, и по написанию? Разница – только в одной букве, - все время думал я в детстве. Может, потому ,что всех нас, послевоенных, преследовал и голод, и холод?...

Какие длинные летние дни! Уже вечер, а светло, как днем. И целый день хочется есть, голод преследует. Особенно было тяжело в первое лето после приезда из Красавич.

- Вы бросили рабочее место. Захотелось в город – здесь работы нет! – наотрез отказывали матери в районном отделе народного образования.

И снова почерневшая, опаленная солнцем, она возвращается домой. Три километра в город, и столько же – обратно. Походы по кабинетам утомляют, а дома на нее смотрят все с надеждой. Работы нет, зарплаты нет. Отец зарылся в чуланчике, печатает снимки, выскакивая из красного света на белый – взлохмаченный, такой же голодный.

Ирина, тяжело вздохнув, идет на картофельное поле. Картошка только отцвела, но есть кусты посильнее. Без лопаты, чтобы не повредить куст, вонзает свои пальцы в землю, перебирает ее, нащупывает картофелину – одну, две, три. Вот почему, мама, у тебя так рано начали загибаться пальцы, что сейчас их не распрямишь.

Дров никаких, но не беда. Наготове – два кирпичика, на них – металлический круг. Подняла такие-то палочки, щепочки, и вот уже дымится кастрюля. И какой вкусный картофельный суп из молодой картошки, с добавлением укропа, свежего лука, и другой зелени!

Мне пришлось бывать в таких ресторанах Америки, Европы, Израиля, что раньше я об этом не мог и мечтать. Но такой суп, как я ел тогда, в голодные послевоенные годы – такого вкусного супа не было нигде и никогда.

Отец, великий оптимист, не унывал.

- Графу Монте-Кристо было намного тяжелее, но он все выдержал. И вы должны быть такими же стойкими, не падать духом, - все поучал он нас.

Мы видели, что в то время было нелегко и другим. Общие трудности, конечно, не делали нашу жизнь более легкой. Но мы не зацикливались на них.

К вечеру иногда совершали набеги в соседний сад. Набив свои карманы сочными антоновками, тогда уж поистине, мы были самыми счастливыми на свете.

Зимой донимал холод – он находил всегда и везде.

Мать первой поднималась. В тяжелые пятидесятые годы, когда даже не могли поднять голову от холода, выпуская изо рта только теплое дыхание, согревая им друг друга, мать должна была встать первой. И вставала. Как находила силы и где – не знаю, но находила. И вскоре уже угощала нас своим отменным завтраком.

Как только заканчивалась учебная неделя мы, утопая в сугробах, спешили в кусты.

Я как старший, выбираю дерево посильнее, срубая его, подкладываю на него деревья поменьше. И тянут повозки хвороста по снегу мои братья, останавливаясь и согревая ладошки своим дыханием. Ведь рукавицы или прохудились, или утеряны. Ползут по снегу, не выпуская своей вязанки, даже самые младшие, дошколята Григорий и Лев. Нахлобучив шапки до самых глаз, тянут и тянут за собой повозки хвороста. Никого уговаривать было не нужно, все выходили вместе. Зато сейчас, утром, мать подбрасывает хворостинки потолще в печь а потом, когда разгорятся – и все остальное. В доме постепенно теплеет, солнечные лучики пробиваются через замерзшие окна. Светлые зайчики серебрятся, бегают по полу. Даже настроение улучшается.

Отец нашел себе постоянную работу. Мать, пройдя все круги ада, наконец-то, выстрадав, получила себе свой класс. Младшие – в школе, я готовлюсь к ней, а мать что-то пишет за столом на кухне. Не понимаю – ей бы после работы по дому прилечь, отдохнуть, тем более, что предстоит пройти шесть километров до школы где она работает, и обратно столько же. Идти не в солнечный ясный день - в метель.

- Мама, ты что, планы пишешь? – удивляюсь я, зная, что планы она обычно пишет вечером, когда все уже спят.

- Да нет. Вот, стихотворение написала, так захотелось его написать! Возьми, почитай его.

Рано утром, на рассвете,

Яркий луч блеснул в окне.

Пробудились рано дети

Раз-два-три, и на дворе

И еще несколько куплетов, и потом уже в конце:

Все прошло, все пролетело

Зима в прошлом, зимы нет

Все встречают весну смело,

Позабыв и зимний след.

За окном свирепел ветер, крепчал мороз. А моя мать вдруг пишет стихотворение и мечтает о весне.

Тогда меня это не поразило, поразило сейчас, когда я хочу осмыслить ее жизнь. А тогда, взяв стихотворение, что написала моя мама, я отправил его в газету "Пионерская правда" под своим именем фамилией.

Отправил просто так, из детского шалунства. Каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев я его увидел на странице центральной детской газеты Советского Союза. Это стихотворение меня мало поразило, ведь я его не чувствовал, не был его автором, хотя и запомнил на всю жизнь.

- Мама, смотри, смотри, что здесь написано! – подбежал я к ней.

- Запомни: выдавать чужое за свое – это то же самое, что украсть. В литературе это называется плагиаторством, – распекал меня мой отец.

Мать мне ничего не сказала, а так посмотрела, что уши мои загорелись, будто меня застали за чем-то плохим.

Но это было начало моей «болезни» журналистикой.

…Лето 1968 года было тяжелым – сначала военные учения, потом события в Чехословакии. Наша ракетная часть туда, естественно, не попала, но мы были на боевом дежурстве. И тут я оказался в госпитале. Пишу домой, сообщаю мой новый адрес. Рассказываю, что со мной все хорошо.

Приехав в госпиталь из казармы, я будто попал в рай – такая была разница между больничной палатой и кубриком ракетной дивизии. И вдруг – письмо из дома. Отец пишет: "Придет время – и ты эту армию забудешь как страшный сон". А вместе с письмом – и второе письмо, из газеты "Во славу Родины" Белорусского военного округа. "Сообщаем, что Ваш материал будет вскоре опубликован".

От этих двух писем я будто выздоровел, больше никакое лекарство мне было не нужно.

…После прошедших крупных учений я решил про них написать.

А как и где, когда в ракетной батарее просто на минуту присесть не дадут? И я пошел на хитрость – заскочил в санчасть, мол, простыл и заболел. Конечно, простыл, но не настолько, чтобы получать освобождение. Наутро наш главврач, выведя всех на крыльцо, давал заболевшим солдатам пинок за пинкомпод зад, и кто успевал отскочить – по его мнению, был готов на выписку.

Майор только размахнулся, чтобы врезать мне как следует сапогом, а я уже был далеко-далеко и от его сапога, и от санчасти, и от его грозного окрика. Но за ночь, сидя в какой-то комнатушке с тусклым светом, я написал статью, которую выстрадал, которую видел слово в слово – о прошедших учениях, о своих друзьях, о тех испытаниях, которые мы перенесли. С первого до последнего слова я уже все видел в этой статье, мне оставалось только перенести ее на бумагу.

Вскоре она была опубликована в газете форматом центральной газеты "Правда". Я даже не поверил - половину полосы занимала моя громадная статья, без какой-то правки. А внизу – подпись "слушатель заочной школы военкоров Е. Златкин".

- Златкин, к тебе родные – мать и брат, - ввалился к нам в палату с новостью дежурный.

Я мигом к проходной. Счастливые материнские глаза, повзрослевший брат Сергей. Нельзя было описать нашу радость. Я к ним – с газетой в руках.

- Сам написал, - замечает мне мать, а в глазах – искорки любви.

Узнав, что сын в госпитале, мать бросилась в дорогу.

Знаю, что у нее даже не было на поезд денег – одолжила у кого-то из соседей. Дорога была не из близких – из одного конца Белоруссии, из самой восточной ее части – в самую западную. Из могилевшины – в Брест.

Два дня в дороге, чтобы только переброситься словом, чтобы только посмотреть на сына.

Ночь пересидела на вокзале – на гостиницу просто не было денег, да и не думала про нее. Наутро мама снова пришла к сыну. Не имея увольнительной, я попросту перескочил через забор, провожал их до вагона – в каких-то чужих спортивных штанах, майке, наголо остриженный. Здесь столкнулся с начальником госпиталя. Пулей выскочил из здания вокзала, перескочив через забор, оказался в своей палате раньше проверяющих, к их неудовольствию.

Моя первая в жизни самоволка не была официально зафиксирована, но в тот же день меня отправили обратно в часть.

Автобус быстро бежал по дорогам Западной Белоруссии. Моими попутчицами были местные гарные девчата, у меня были еще полчаса – час свободной жизни, потом – еще год с лишним жизнь за забором, в воинской части. Но я был уверен, что теперь я обязательно дослужу. Я увидел свою маму, и решил, что буду поступать только на факультет журналистики.

И я бы никогда не подумал о нем, если не мамино стихотворение "Весна".

ИРИНА - МАТЬ СОЛДАТСКАЯ

За окном вагона проносились белоствольные леса и зеленые поля, дороги, где-то вдалеке пролетали села за селом. На узловых станциях поезд останавливался и вновь продолжал тарахтеть по рельсам. Ирина, будто бы в тумане, видела и леса, и поля, и станции. Она, уставившись взглядом в окно, мыслями была там, в Бресте. Только что попрощалась со старшим сыном – солдатом. Коротко подстриженный, худенький, он будто вынырнул из-под земли на проходной части, куда она обратилась. Какой-то незнакомый, чужой, в солдатской гимнастерке, только изредка улыбка осветляла его лицо, по которой мать и узнавала сына. Короткие две встречи, и все…

Впервые за два года – и снова год в ожидании.

- Где вы все раньше были, когда я даже не могла накормить своих детей после войны, где?.. Почему вы все властны над судьбой моего сына? – кричало сердце матери.

Слезы не могла остановить, понимая, что ничего не могла изменить.

Понимала, что ничего нельзя изменить.

Пройдет еще год, и вернется сын домой – повзрослевший, совсем уже другой – комсорг батареи, офицер запаса.

- То, что пришлось мне пережить, даже не верю, - скажет потом дома.

В ракетной части – более 1000 солдат, среди них евреев были единицы. Сыновья фронтовиков из центральной России, Сибири и Урала, как и их отцы, были далеки от антисемитизма, и прекрасными друзьями, что нельзя было сказать про некоторых призывников из Западной Украины и Белоруссии.

- Где здесь еврей? Никогда не видел, - все заскакивал ко мне в отсек бывший житель Львовской области.

Да разве только он один? Наследники бандеровцев, бывших полицейских, спали рядом со мной в одном кубрике, сидели за одним столом. Я чувствовал их враждебность. И с ними нужно было идти в караул, вместе быть на учениях, не спуская палец с автомата…

Ближе и родней были ребята из Рязанской, Воронежской, Курской областей.

Все это еще предстояло услышать матери, а тогда, все дальше и дальше уезжая от сына, она разрывалась на части, как тогда, когда темной ночью перевозила своих детей.

- Мама, мама, успокойся, тебе ведь еще за меня придется плакать, - подошел к ней Сергей.

- За тебя? – подняла на него глаза мать.

- За меня, - бросил он в ответ.

Пройдет еще несколько лет, и Сергей – студент вечернего отделения Куйбышевского авиационного института – уйдет в армию.

- У нас – военная кафедра только для студентов дневного факультета, а ты готовься служить, - жестко сказали в военкомате.

А ровно через два года промелькнула за окном солдатская серая шинель. Сергей домой вернулся старшиной роты.

- Сынок, как долго я тебя ждала!..

- А меня ты готовишься ожидать? – подошел к ней следующий сын, Григорий.

И снова проводы, третьи проводы.

Григорий, самый мягкий из детей, казался не способным к службе, возвращается домой старшим сержантом.

Праздник в доме.

И снова – новые проводы.

Младший сын, Лев, призывается в армию.

Его направляют в учебное подразделение.

В Подмосковье, как к старшему сыну, она через пятнадцать лет мчится через всю Россию к младшему сыну.

Мать приехала в подмосковный гарнизон из Белоруссии к своему младшему сыну – сержанту Льву Златкину.

Мать приехала в подмосковный гарнизон из Белоруссии к своему младшему сыну – сержанту Льву Златкину.

Небольшого роста, уверенный, выходит к ней ее самый младший навстречу. Длинная шинель, большая шапка, сержантские нашивки, улыбается через очки. Командир роты, который пришел в гости к матери своего сержанта, рассказывает:

- Мы готовим командиров отделения, и как трудно им объяснить, что нужно защищать небо. Говорим "Самолет вторгается в пределы Москвы, ваши действия?" Никаких действий со стороны призывников с Казвказа – нашего нового пополнения. Что делает Лев? "Представь, что самолет летит все ближе к твоему дому. В этом доме – твоя мать, твои родные. Предпринимай, ищи мишень!" – говорит он своим подчиненным. И совсем иная реакция – на учениях они показали совсем иную подготовку, чем раньше. Поэтому Льва мы оставили здесь инструктором. А может, он останется здесь навсегда? – шутит капитан.

Мать приезжает домой после встречи с младшим сыном.

Ждет его демобилизации, считает день за днем, отмечает в календаре вместе с внучкой Женей.

А на очереди – новые проводы. Заскочил домой на день попрощаться с матерью Яков. Казалось бы, его уже минует служба. Но нет, его - выпускника Куйбышевского авиационного института, отца уже двух детей – призывают на службу замполитом роты. Правда, жена Генриетта помогает матери ждать сына, но разве ей от этого легче?

Последним снял свой офицерский китель старший лейтенант Яков. Мы все вместе и сфотографировались – я – старший лейтенант запаса, Сергей, Лев и Григорий – старшие сержанты запаса и Яков, который завершил семейную армейскую одиссею… Начинал ее наш отец Давыд Златкин – старший сержант Великой Отечественной войны.

Последним снял свой офицерский китель старший лейтенант Яков. Мы все вместе и сфотографировались – я – старший лейтенант запаса, Сергей, Лев и Григорий – старшие сержанты запаса и Яков, который завершил семейную армейскую одиссею… Начинал ее наш отец Давыд Златкин – старший сержант Великой Отечественной войны.

Почти двадцать лет Ирина – мать солдатская (так называл ее отец) провожала, встречала, ждала своих сыновей. А нередко, особенно в морозные ночи, она выходила на улицу. И чем холодней была ночь, тем чаще она выходила во двор. – Что это с тобой? – дивился муж.

- Ты что, не понимаешь? – отвечала мать. – Мои сыновья в это время стоят на посту. Вот я им будто бы и помогаю.

Ушло в далекое то солдатское время. Но разве можно забыть письма отца, матери, ее поездки через всю Белоруссию, через всю Россию?

Не Ира – Июська

Солнце разлилось над Михалином, хотя в тени августовского сада жара ощущалась меньше. Вишневые деревья опустили ветви от своих спелых плодов. Грушевое дерево просто расширяется от удовольствия – так уродило в нынешнем году! Сливовая плантация радует глаза. Самые разные яблони. Посредине этого великолепия желтеют головки укропа, лука, а чуть дальше – громадное поле с картофелем. Когда-то здесь стоял старый дом отца Давида – Залмана. К нему, тяжело больному, примчался сын из Красавич. Спас отца, "деда", как его называли в семье. Еще десять лет прожили вместе, под одной крышей старого дома.

Солнце разлилось над Михалином, хотя в тени августовского сада жара ощущалась меньше. Вишневые деревья опустили ветви от своих спелых плодов. Грушевое дерево просто расширяется от удовольствия – так уродило в нынешнем году! Сливовая плантация радует глаза. Самые разные яблони. Посредине этого великолепия желтеют головки укропа, лука, а чуть дальше – громадное поле с картофелем. Когда-то здесь стоял старый дом отца Давида – Залмана. К нему, тяжело больному, примчался сын из Красавич. Спас отца, "деда", как его называли в семье. Еще десять лет прожили вместе, под одной крышей старого дома.

Летом 1966 года – сухим летом – этот дом сгорел в одночасье. Был ветер с грозой. Почему-то в округе молния никого не тронула. Возможно, это была судьба для того, чтобы на месте старого дома построить новый.

Старый Залман не мог сказать ни слова, только шевелил губами, когда видел, как пламя пожирает его дом. Он как стоял, так и свалился, как подкошенный, на траву. Это и скосило его. В новом доме он прожил всего лишь несколько лет. Но это уже была не жизнь – он все вспоминал свой дом.

На месте пожарища построили новый дом, на месте пустыря посадили сад. И вновь ожило пожарище. В первый раз - после войны, во второй раз – после случившегося пожара. От бывшего еврейского колхоза "Энергия" остались только воспоминания. Молодые двинулись в большие города. Еврейская молодежь, буквально все как один, поступали в институты Москвы, Ленинграда, Минска… Люди постарше оставались, как и раньше, здесь, создавая для себя и для своих детей рай земной.

На месте пожарища построили новый дом, на месте пустыря посадили сад. И вновь ожило пожарище. В первый раз - после войны, во второй раз – после случившегося пожара. От бывшего еврейского колхоза "Энергия" остались только воспоминания. Молодые двинулись в большие города. Еврейская молодежь, буквально все как один, поступали в институты Москвы, Ленинграда, Минска… Люди постарше оставались, как и раньше, здесь, создавая для себя и для своих детей рай земной.